JH:吴攀教授团队揭示强发育岩溶区内与废弃煤矿关联的临近岩溶泉的不同水文地质特征

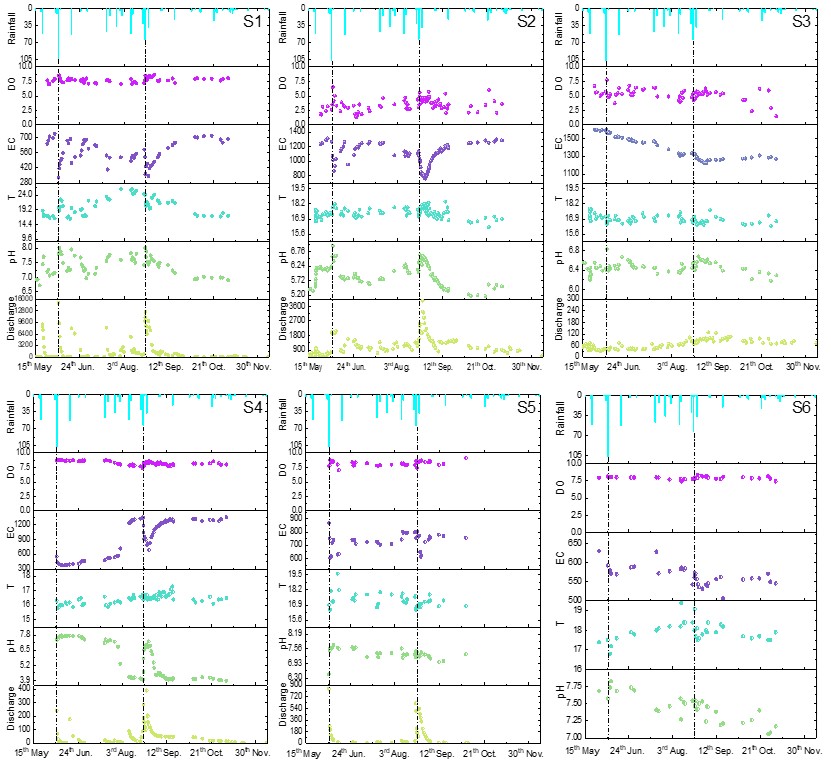

图1 研究区6个排泄点的水文-水化学曲线

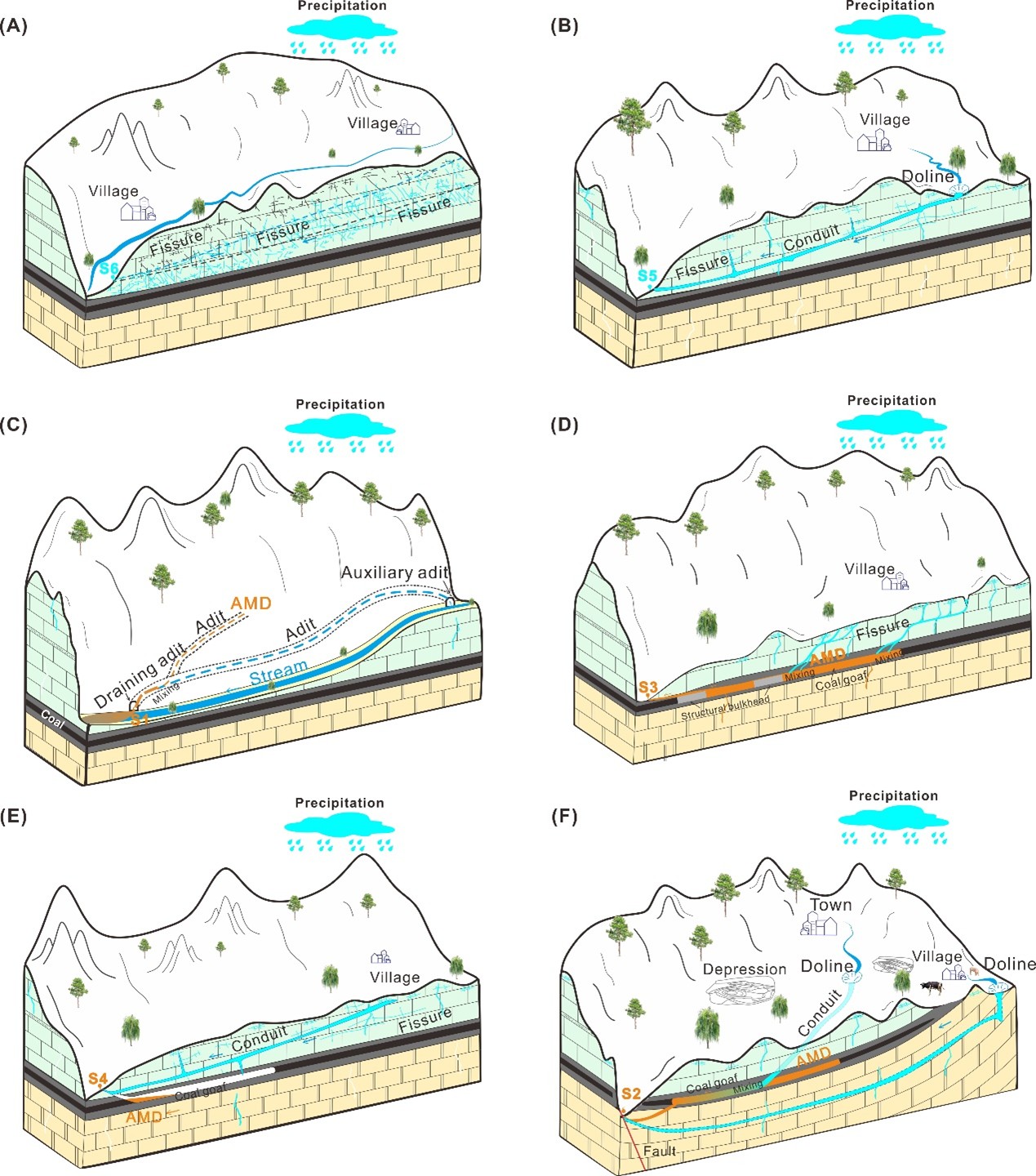

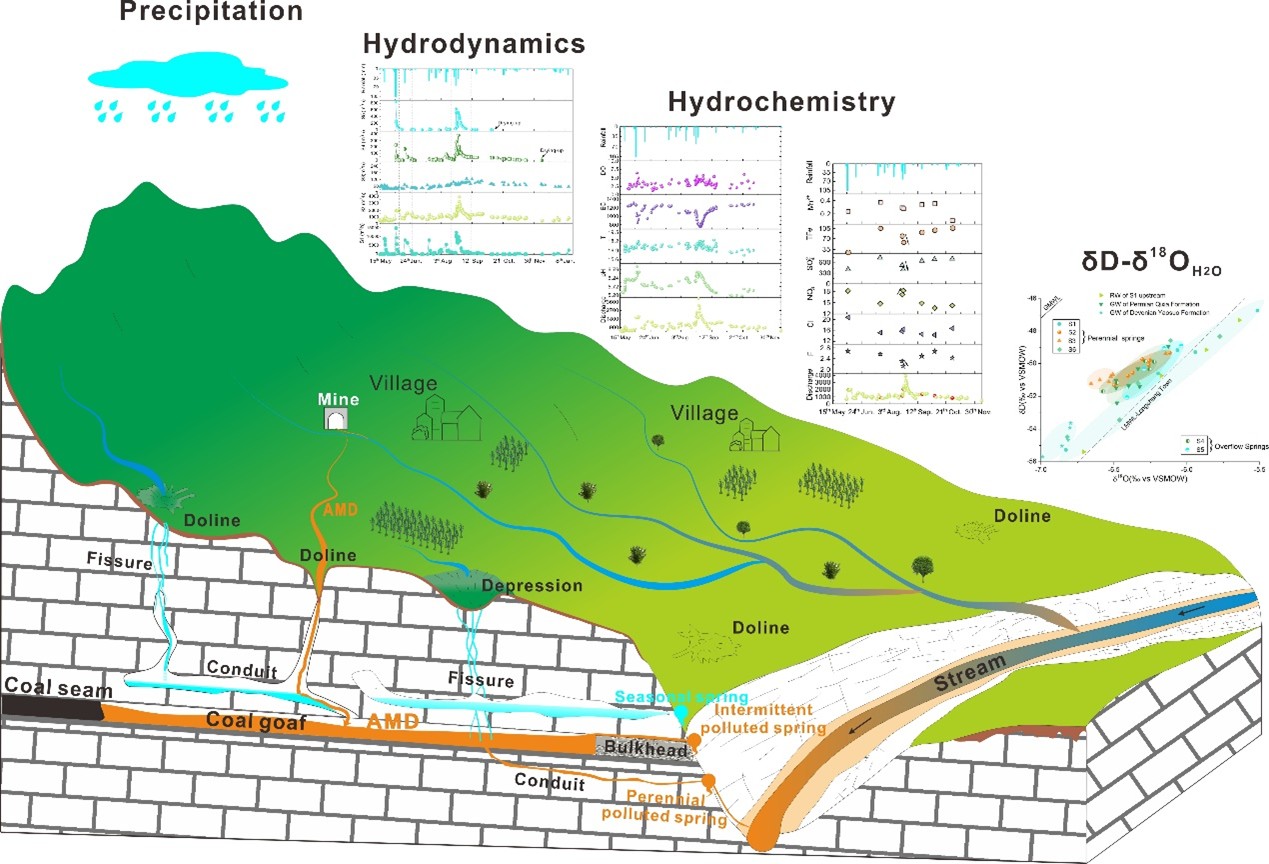

本文(1)证实了大气降水是研究区地下水补给的主要来源,受AMD污染的岩溶泉水H、O同位素相对富集,呈现明显的雨水、地表水、地下水、AMD混合特征;(2)通过监测、绘制并分析各排泄点的水文-水化学曲线,结合废弃煤矿的特征污染离子随降雨的响应关系,得出受污染的岩溶泉在低水位时(枯水期)具有独立的岩溶含水层系统、在高水位(丰水期)则具有连通性的认识;(3)研究区岩溶地下水系统具有地球化学分区性,明晰了各排泄点受降雨事件补给的水文地质差异性,对地下水污染防控工作具有重要的指导作用;(4)提出表层岩溶区受采矿活动影响的6种典型的岩溶地下水传输类型:包含岩溶裂隙运移、岩溶管道运移、采空区-巷道运移、岩溶裂隙-采空区溢流、岩溶管道-采空区间隙溢流和岩溶裂隙-采空区-岩溶管道运移等六种模式,为探索全球其他岩溶区地下开采活动对环境的污染机制提供借鉴。

图2 表层岩溶区矿业活动影响下的地下水传输模式

图3 图文摘要

研究成果以“Different hydrogeological characteristics of springs associated with abandoned coal mines in well-developed karst area”为题发表于水文学期刊Journal of Hydrology(IF2024=5.76)。该研究得到了贵州省重大科技成果转化项目:地下河走向物理化学探测及数字地图绘制技术集成与应用(黔科合成果[2023]重大006);贵州省科技厅后补助项目:岩溶地区矿山地下水污染防控技术体系;贵州省高层次创新人才十层次”(GCC [2023]045)等项目的资助。