【资助成果】实验室开放基金资助成果在NI期刊《Geochimica et Cosmochimica Acta》上发表

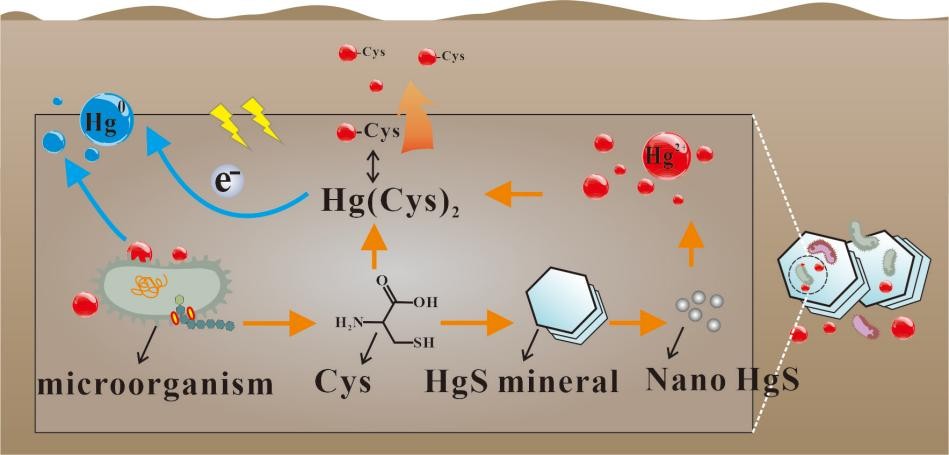

汞(Hg)是一种毒性很强的重金属污染物,已被我国和联合国环境规划署、世界卫生组织、欧盟及美国国家环境保护局等多个国家(机构)列为优先控制污染物。硫化汞(HgS)是自然环境中矿物结合态汞的最大汞库,通常被认为是惰性的和难以活化的。近期,在喀斯特教育部重点实验室开放基金的联合资助(KST202406)下,中国科学院地球化学研究所冯新斌研究员团队曹庆一博士揭示了一种新的微生物介导机制,通过微生物分泌的半胱氨酸(C3H7NO2S)可以实现对结晶HgS的生物溶解。从中国万山汞矿区地表土壤中分离出多株耐汞细菌(Arthrobacter sp.WS-B1、Massilia sp.WS-B3、Serratia sp.WS-B5等),被证明能够分泌半胱氨酸,促进晶体HgS分解为HgS纳米颗粒和溶解态Hg,并最终向挥发性Hg(0)转化。利用透射电子显微镜和能量色散X射线光谱,证实了HgS的结构分解和化学组成变化。通过飞行时间二次离子质谱分析揭示了C3H7NO2S和Hg的共定位,表明Hg-半胱氨酸复合物的形成。Hg-半胱氨酸复合物的形成,提升了HgS矿物的生物利用度,可以显著促进土壤汞污染区农作物的汞累积,具有较大的生态安全和人体健康风险。这项研究揭示了HgS矿物的微生物转化和生物利用度的提高、自然界中HgS纳米颗粒的潜在形成途径以及微生物介导的农作物汞累积风险。

图1 微生物介导的HgS溶解和Hg转化过程通过半胱氨酸分泌

研究成果以“Microbial Dissolution of Crystalline Mercury Sulfide via Cysteine Secretion”为题发表于环境科学与地球科学研究领域NI期刊Geochimica et Cosmochimica Acta(IF2024 = 5.0)。本研究获得喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室开放基金(KST202406)的联合资助。