EP:张杰、曾杰等︱中国南北分界地区典型城市降水驱动的大气重金属湿沉降

大气湿沉降(主要是降水)被广泛认为是清除大气污染物的一种有效方式,也是重金属(HMs)进入陆地自然生态系统的主要途径之一。通过降水过程,大气HMs与颗粒物结合并吸附在其表面或溶解于下落的雨滴中沉降至地表,并输入地表水系统,进而对HMs的生物地球化学循环产生潜在影响。近几十年来,人类活动加剧导致了大气HMs的含量及其生物地球化学循环发生显著变化,这主要归因于工业化进程和人口增长。作为中国南北分界标志的秦岭,在地质背景和自然地理上存在明显的南北区域特征,巨大的秦岭山脉不仅造就了南北两侧的社会经济差异,改变了南北两麓的区域气候,也深刻的影响着HMs的大气沉降过程。然而,在大气污染深度减排的背景下,该地区大气降水中HMs的动态变化、决定因素和物质来源尚不明确,限制了对我国南北分界地区降水污染状况及其生态环境效应的认识。

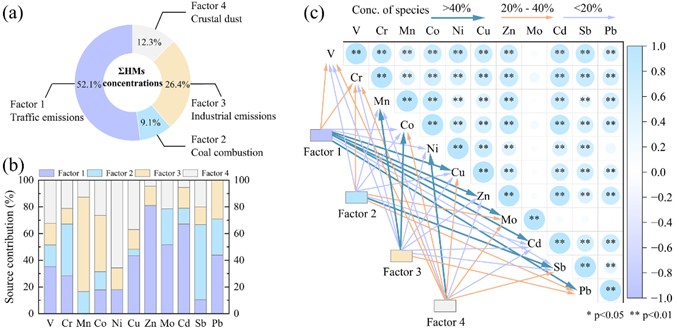

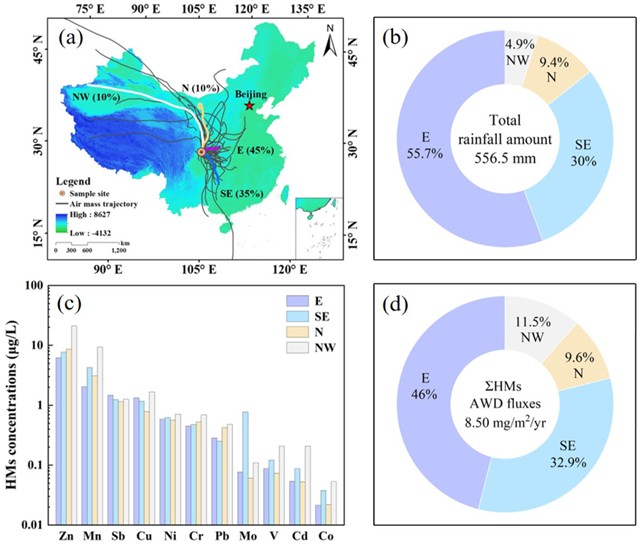

在此背景下,贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室曾杰特聘教授指导课题组硕士研究生张杰,对秦岭南麓典型城市广元开展了为期一年的降水HMs研究,阐明了内陆城市降水HMs的动态变化及其影响因素、物质来源和再利用潜力。取得的主要认识包括:(1)与其他地区报道的结果相比,广元市大气降水HMs的总体污染水平较低,HMs的动态变化主要受控于物质来源和大气组分(如颗粒物)的溶解过程影响。(2)源解析结果表明,广元大气降水HMs的来源包括交通排放(52.1%)、燃煤排放(9.1%)、工业排放(26.4%)和地壳输入(12.3%)(图1)。(3)后向轨迹模拟显示,研究期间广元降水的气团主要来自东部和东南部,其沉降通量也明显高于北部和西北部(图2)。(4)基于HMs和盐度组分的再利用潜力评估表明,研究区的降水可再利用性较强。

图1 秦岭南麓广元降水HMs不同来源的相对贡献

图2 秦岭南麓广元降水事件的气团轨迹(a); 不同气团来源方向降水量百分比(b);

不同气团来源方向HMs浓度(c); 不同气团来源方向总HMs湿沉降通量百分比(d).

上述成果发表于环境与生态学领域国际SCI期刊Environmental Pollution(IF=7.3)。贵州大学环境工程专业硕士研究生张杰为第一作者,曾杰特聘教授为通讯作者。贵州大学吴起鑫教授等也指导了本研究。本研究得到了国家自然科学基金青年项目和地区项目(42403054、42467032),贵州省基础研究(自然科学)项目(黔科合基础-ZK[2024]一般 104),贵州省“百层次”人才项目(黔科合平台人才-GCC[2023]061),贵州大学一流学科特区人才引进项目(202246),贵州大学实验室开放项目等的联合资助。

论文信息: Zhang Jie, Zeng Jie, Wu Qixin, Ge Xin, He Xinyi, Fu Lihong. Rainfall-driven heavy metals wet deposition in a typical small city at southern foothills of Qinling Mountains, the boundary zone of north and south China. Environmental Pollution, 2025, 382: 126783.

论文链接: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.126783