WR:Mn氧化物驱动蛇纹岩表层土壤中Cr(III)释放迁移的双重途径——OM-Cr(III)胶体和Cr(VI)

文章来源:

文章亮点:

(1)δ-MnO2添加显著促进土壤中Cr淋溶流失。

(2)释放迁移的Cr超过70%为低迁移性的Cr(III)。

(3)氧化剂氧化分解OM-Cr(III)是表层土壤中Cr流失的主要环境过程。

文章摘要:

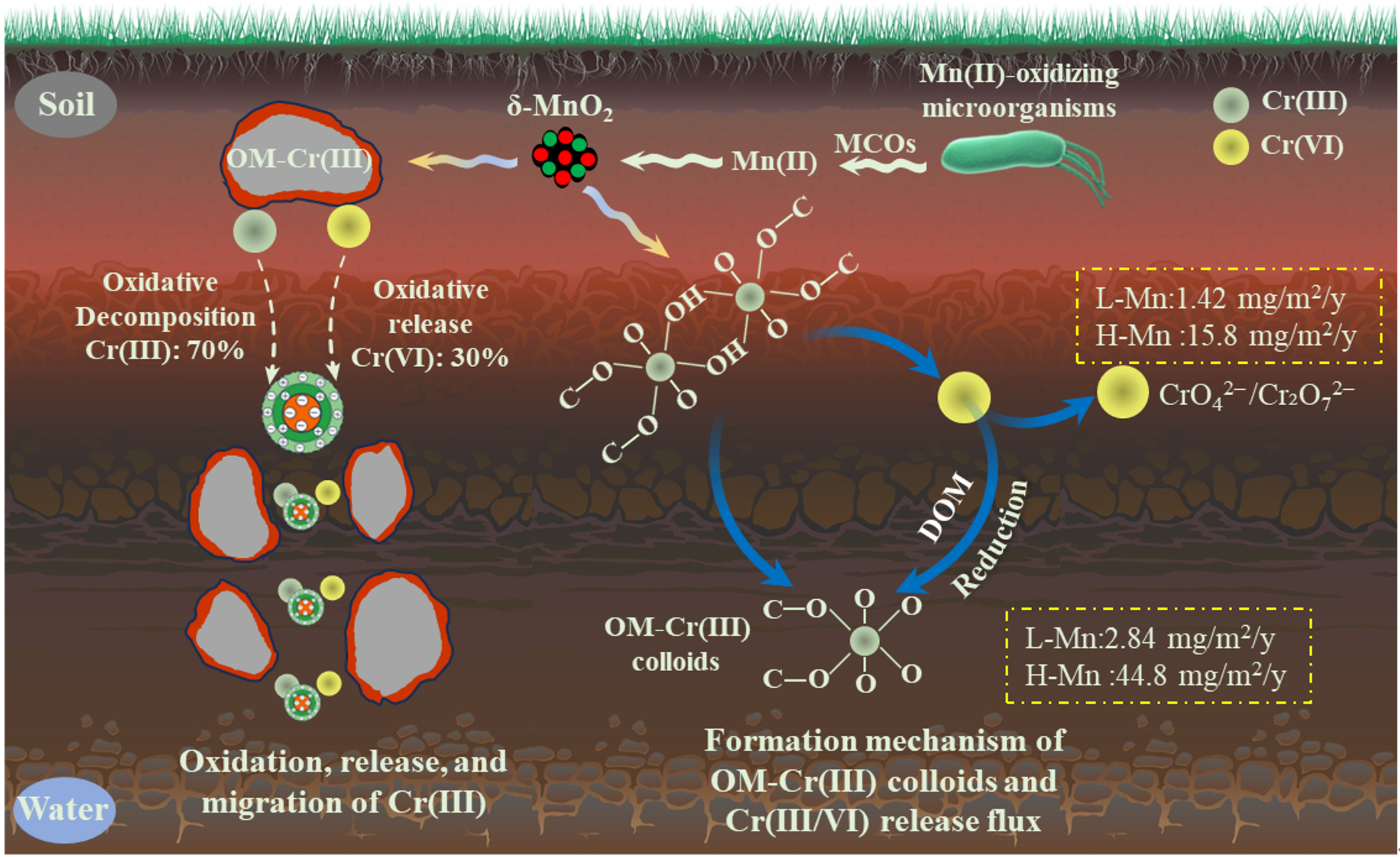

蛇纹岩土壤中地源性Cr(III)氧化释放是地表及地下水Cr污染的持续来源。尽管锰(Mn)氧化物被证实是驱动Cr(III)氧化释放的关键因子,但其在蛇纹岩土壤中的氧化作用机制及释放通量尚不明确。本研究通过柱淋溶实验揭示了δ-MnO2调控蛇纹岩土壤中Cr释放迁移的双重机制。结果显示,δ-MnO2存在显著促进土壤Cr氧化释放,氧化生成的Cr(VI)大部分进入水相。δ-MnO2添加减缓了易迁移态Cr(F1、F3和F4)的流失,流出液中78−94%的Cr来源于有机结合态Cr(F4),而对F6和F7影响较小,表现出化学形态选择性。验证实验证实,δ-MnO2主要通过氧化解吸OM-Cr(III)驱动Cr释放,而无机含Cr矿物贡献甚微。流出液中Cr(III)占比超70%,多以OM-Cr(III)胶体形式迁移,Cr(VI)仅占30%。这表明,在富含OM的表层土壤中,天然氧化剂(如生物成因Mn氧化物)氧化分解OM并释放其结合的Cr(III)是Cr流失的核心过程,且Cr(III)是进入水系统的主要形态。因此,在使用OM还原修复Cr(VI)污染土壤时,应避免Mn的输入(如施用含Mn肥料或引入含Mn地下水),以抑制由Mn(II)-氧化微生物驱动的Mn(II)-Mn(IV)循环对OM-Cr(III)氧化释放的促进作用,从而从源头上降低水环境Cr污染的风险。

主要图例:

(1)流出液和淋溶后土壤理化性质变化

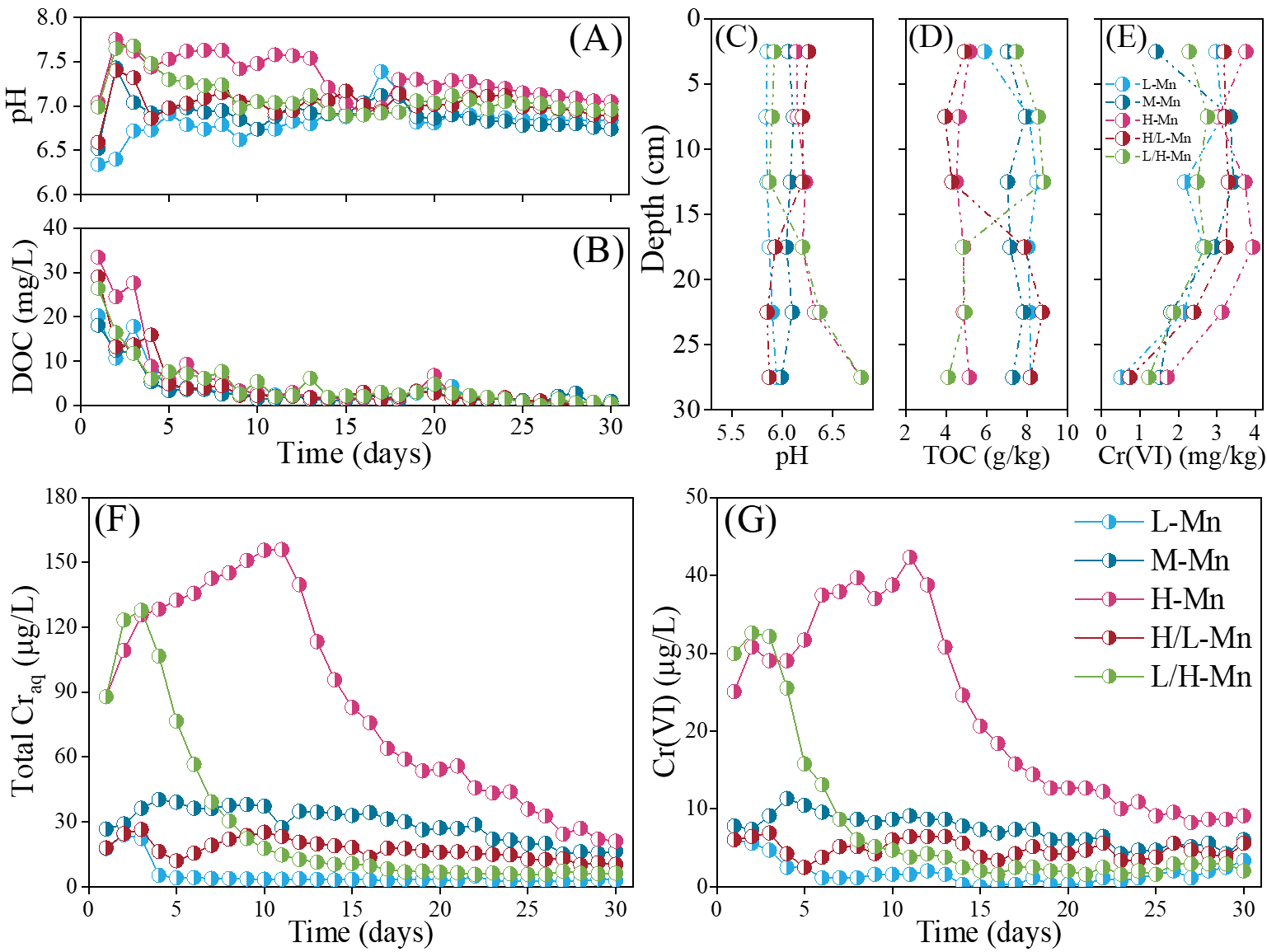

对于流出液,δ-MnO2添加处理均显著提高了流出液的pH值,流出液pH呈现初期先升高,中期逐渐降低到,后期趋近中性pH值的变化(图1A)。过量δ-MnO2添加(H-Mn:17.7 mg/L、H/L-Mn:15.2 mg/L和L/H-Mn:17.3 mg/L)促土壤有机质的淋溶释放(图1B)。在土壤中,经过30天的淋溶后观察到δ-MnO2添加处理显著提高了土壤pH值,M-Mn和H-Mn处理pH值分别增加到6.06和6.30(平均值)(图1C)。对于土壤TOC,与原始实验土壤相比(9.67 ± 0.84 g/kg),δ-MnO2添加处理显著减少土壤中TOC含量,且随着δ-MnO2添加剂量的增加土壤TOC浓度降低更明显(H-Mn > M-Mn)(图1D)。

(2)流出液(总Cr和Cr(VI))和淋溶后土壤Cr(VI)浓度

不同δ-MnO2添加处理对Cr在流出液及土壤中的迁移转化行为具有显著影响。流出液中总Cr和Cr(VI)浓度变化显示,CK处理(L-Mn)初期总Cr和Cr(VI)浓度分别为17.6 μg/L和6.02 μg/L,后期始终维持在较低水平(总Cr < 5 μg/L,Cr(VI) < 2 μg/L)(图1F, G)。相比之下,高剂量δ-MnO2添加处理(H-Mn及L/H-Mn)显著促进了Cr的溶出与氧化,第1天总Cr即达87.8 μg/L左右,Cr(VI)达25.1–29.9 μg/L,其中H-Mn处理在1–11天持续上升至峰值(总Cr:156 μg/L,Cr(VI):42.3 μg/L)后逐渐下降,L/H-Mn处理则在短暂上升后急剧降低。H/L-Mn处理浓度始终较低(总Cr < 30 μg/L,Cr(VI) < 10 μg/L),M-Mn处理介于L-Mn与H-Mn之间且缓慢下降(图1F, G)。土壤中Cr(VI)残留量在δ-MnO2添加处理中仍保持较高水平,尤其H-Mn处理达3.22 ± 0.82 mg/kg,显著高于对照组(L-Mn),且Cr(VI)表现出自上而下的迁移与中层积累趋势(图1E)。整体而言,δ-MnO2的添加剂量和存在位置显著影响Cr的释放、迁移及形态转化。

图1.(A)流出液pH值、(B)DOC、(F)总Cr和(G)Cr(VI)浓度随时间的变化;淋溶30天后(C)土壤pH值、(D)TOC以及(E)Cr(VI)浓度纵向变化

(3)流出液中Cr胶体组成特征

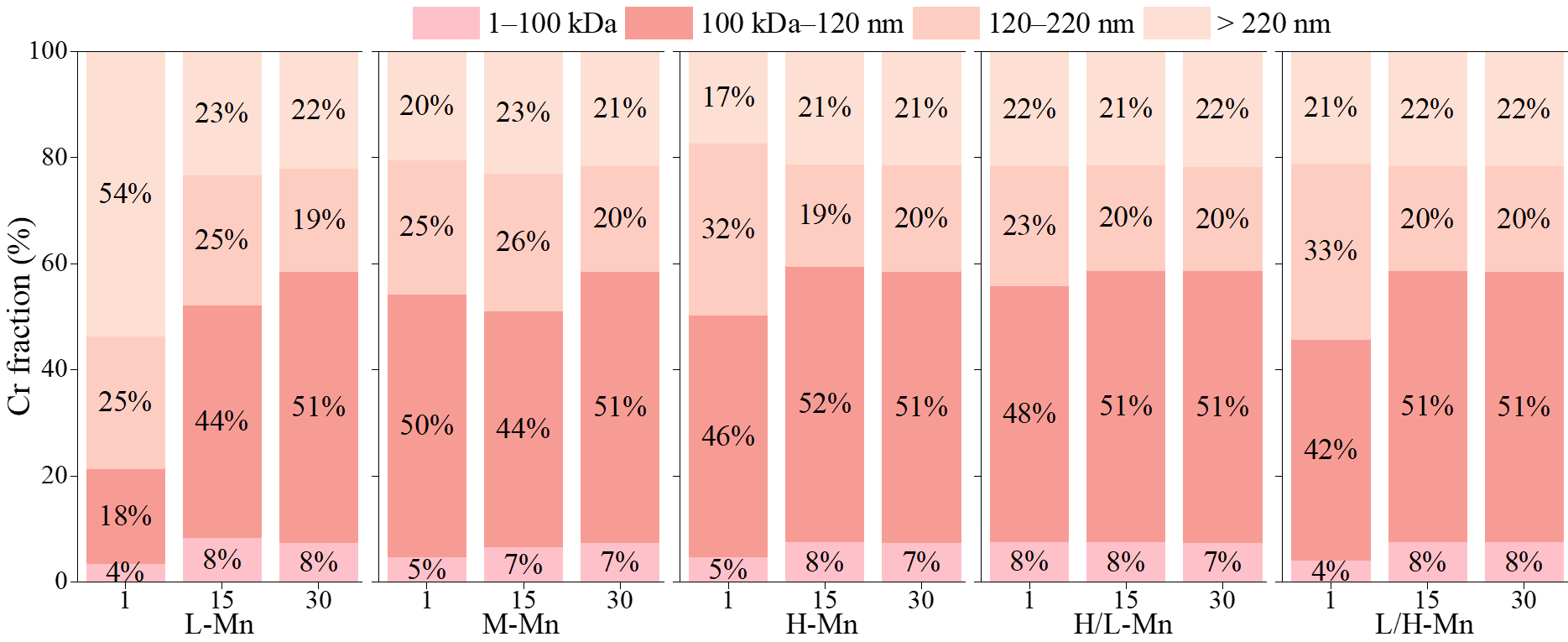

对5个处理第1、15和30天流出液中Cr胶体组成特征分析显示,L-Mn初期(第1天)Cr主要以颗粒态(> 220 nm)存在,而纳米胶体态(1–100 kDa)占比仅为4%,随着淋溶时间的增加,颗粒态Cr占比减少,粗胶体态(120–220 nm)和细胶体态(100 kDa–120 nm)Cr占比逐渐增加(图2)。在δ-MnO2添加处理中,纳米胶体态Cr(1–100 kDa)均维持在较低比例(< 8%),主要以细胶体态Cr(44–52%)存在,其次是粗胶体态(19-32%)和颗粒态Cr(17–23%)。与L-Mn处理相比,δ-MnO2添加显著增加流出液中细胶体态Cr占比(图2)。

图2. 不同δ-MnO2添加处理下在第1、15和30天的出水中不同粒径Cr胶体比例

(4)Cr释放通量计算

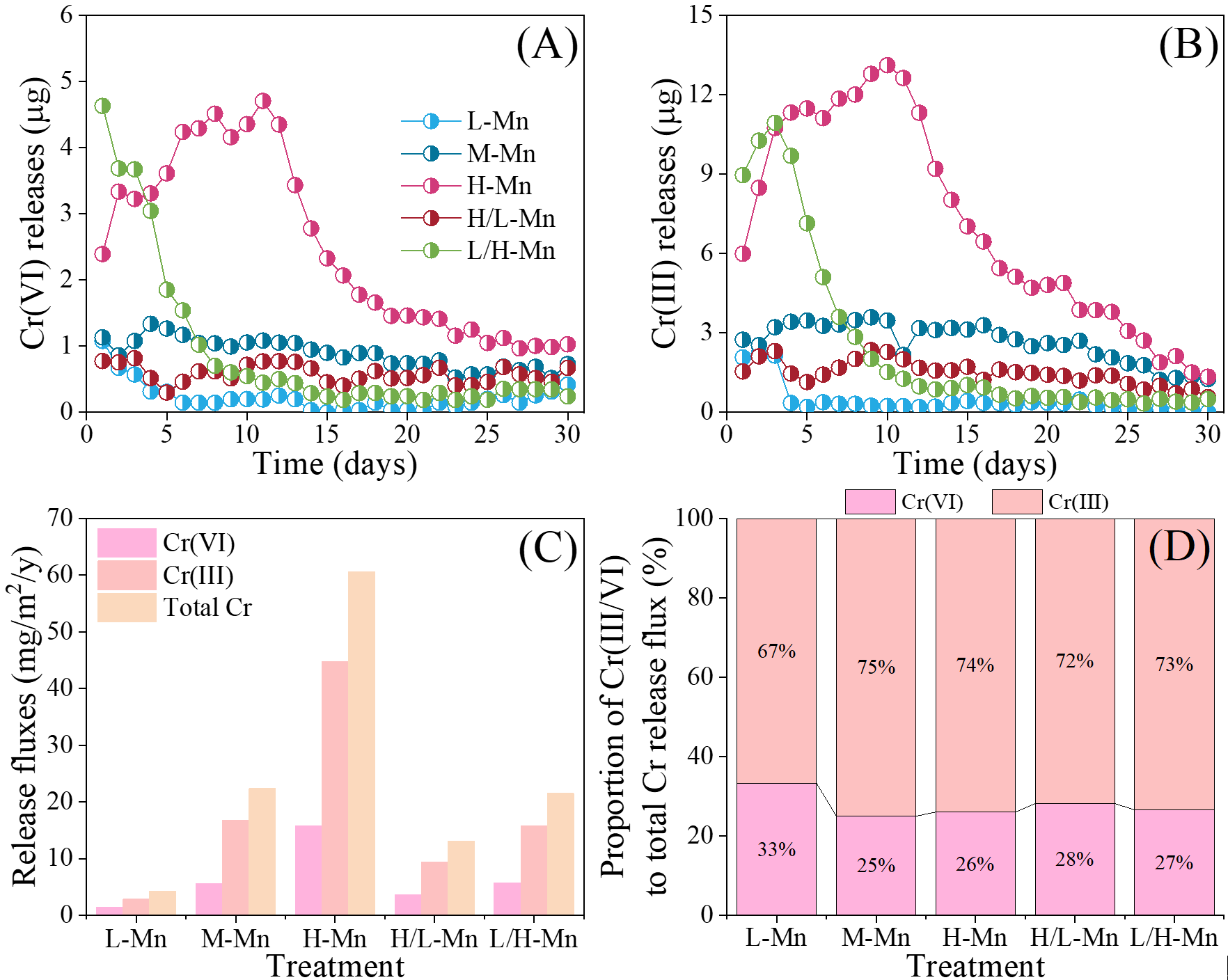

计算结果显示,在30天淋溶期内流出液中Cr(III)、Cr(VI)和总Cr释放量与浓度之间具有相似的变化模式。不同δ-MnO2添加处理总Cr的释放通量分别为22.38(M-Mn)、60.58(H-Mn)、13.10(H/L-Mn)和21.55(L/H-Mn) mg/m2/y,远高于L-Mn处理(4.26 mg/m2/y),分别是L-Mn处理的5.26 (M-Mn)、14.23(H-Mn)、3.08(H/L-Mn)和5.06(L/H-Mn)倍。δ-MnO2添加处理Cr(VI)的释放通量分别为5.60(M-Mn)、15.77(H-Mn)、3.69(H/L-Mn)和5.73(L/H-Mn) mg/m2/y,也远高于L-Mn处理(1.42 mg/m2/y)。流出液中约30%为Cr(VI),超过70%为Cr(III)。

图3. 土柱流出液中Cr(VI)和Cr(III)的释放量(A、B);Cr(III)、Cr(VI)、总Cr的释放通量(C)Cr(III)、Cr(VI)占总Cr释放通量的比例

(5)δ-MnO₂驱动的Cr(III)氧化释放及迁移机制

结合流出液中Cr胶体组成特征和FTIR官能团分析,证实了Cr(III)与有机质官能团间的相互作用,在H-Mn处理下,羧基(-COOH)特征峰30天内从1637.26 cm⁻¹ 偏移至1637.54 cm⁻¹(偏移量0.28 cm⁻¹),而L-Mn处理仅偏移0.08 cm⁻¹,这归因于Cr(III)与羧基氧之间形成了氢键配位。这些主导释放的OM-Cr(III)细胶体可能通过两种主要途径形成:(1)氧化分解释放:δ-MnO2氧化分解土壤中赋存的大分子OM-Cr(III)配合物,将其分解为更小、更具迁移性的胶体组分;(2)还原结合:δ-MnO2氧化生成的Cr(VI)作为一种强氧化剂,可被溶解性DOM还原,并与还原生成Cr(III)的结合形成OM-Cr(III)胶体进行迁移(图5)。

图4. 蛇纹岩土壤中添加δ-MnO2对Cr(III)氧化释放及迁移行为的概念模型

主要结论:

δ-MnO2添加显著提高了土壤pH值,促进土壤中OM和Cr淋溶流失。在土壤中,δ-MnO2添加促进土壤中Cr(III)的氧化释放,生成的Cr(VI)大部分被淋溶进入水相中,仅有少部分在土壤中累积。δ-MnO2添加减缓了易迁移态Cr(F1、F3和F4)的流失,但对Fe氧化物结合态和残渣态没有显著影响。在流出液中,Cr(VI)仅占总Cr释放通量的约30%,超过70%为低迁移性的Cr(III)。土壤中主要含Cr矿物与δ-MnO2的氧化释放验证实验证实,流出液中的Cr主要来源于Mn氧化物对土壤中OM-Cr(III)组分的氧化释放,而Mn氧化物对无机含Cr矿物的氧化释放作用较小。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124263