ET&I:刘子轩、曾杰等︱中国高原城市大气含氮污染物的雨水记录:组成、变化和来源

在过去的一个世纪里,与农业和工业相关的人类活动导致排放到大气中的含氮(N)污染物至少增加了一倍,而氮湿沉降(主要是降水)作为地球表面氮循环的重要组成部分之一,由于大气中含氮污染物的不断增加而逐渐提升,已经成为了全球关注的热点问题。此外,氮湿沉降不仅是陆地生态系统的潜在营养物质输入源,也是引发严重生态环境问题(如水体富营养化、生物多样性减少)的酸性物质的重要来源。中国西南地区正处于社会和经济的快速发展时期,区域工业发展、交通运输、农业活动等人为氮排放源不断增强,加上其独特的高海拔和特殊地形,最终导致了不可忽视的湿沉降氮污染。

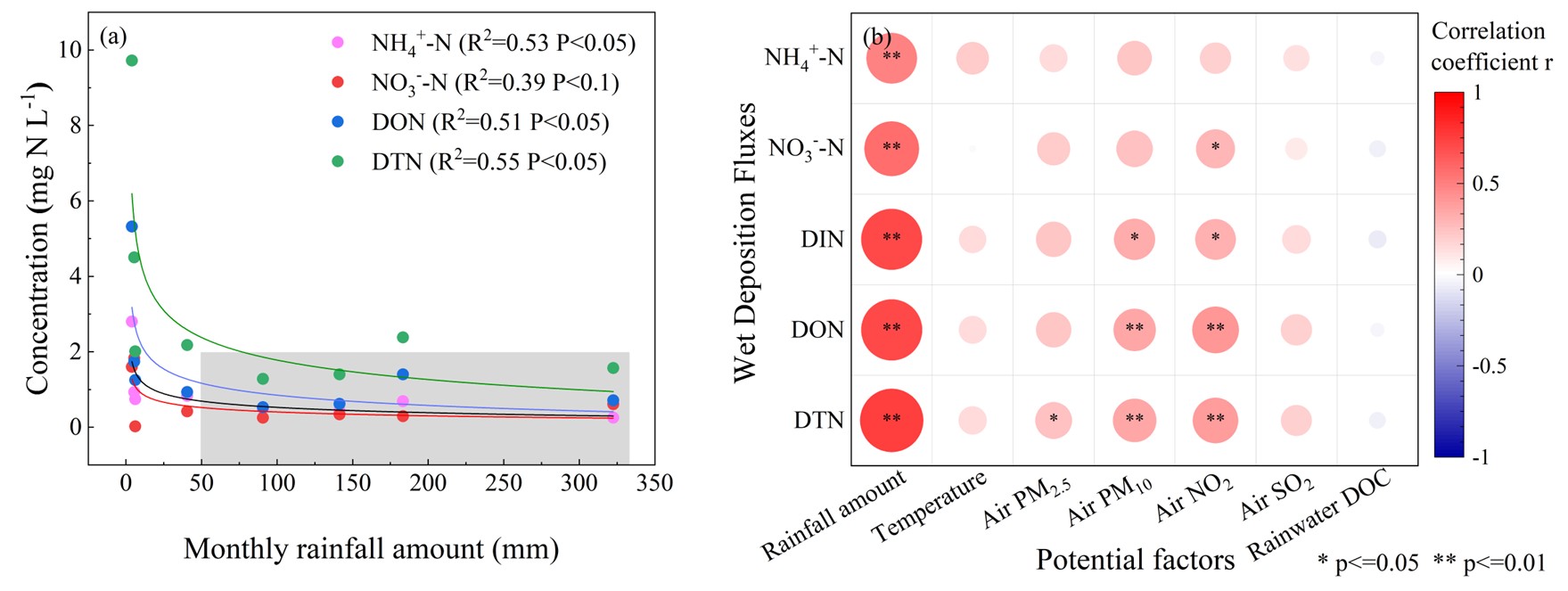

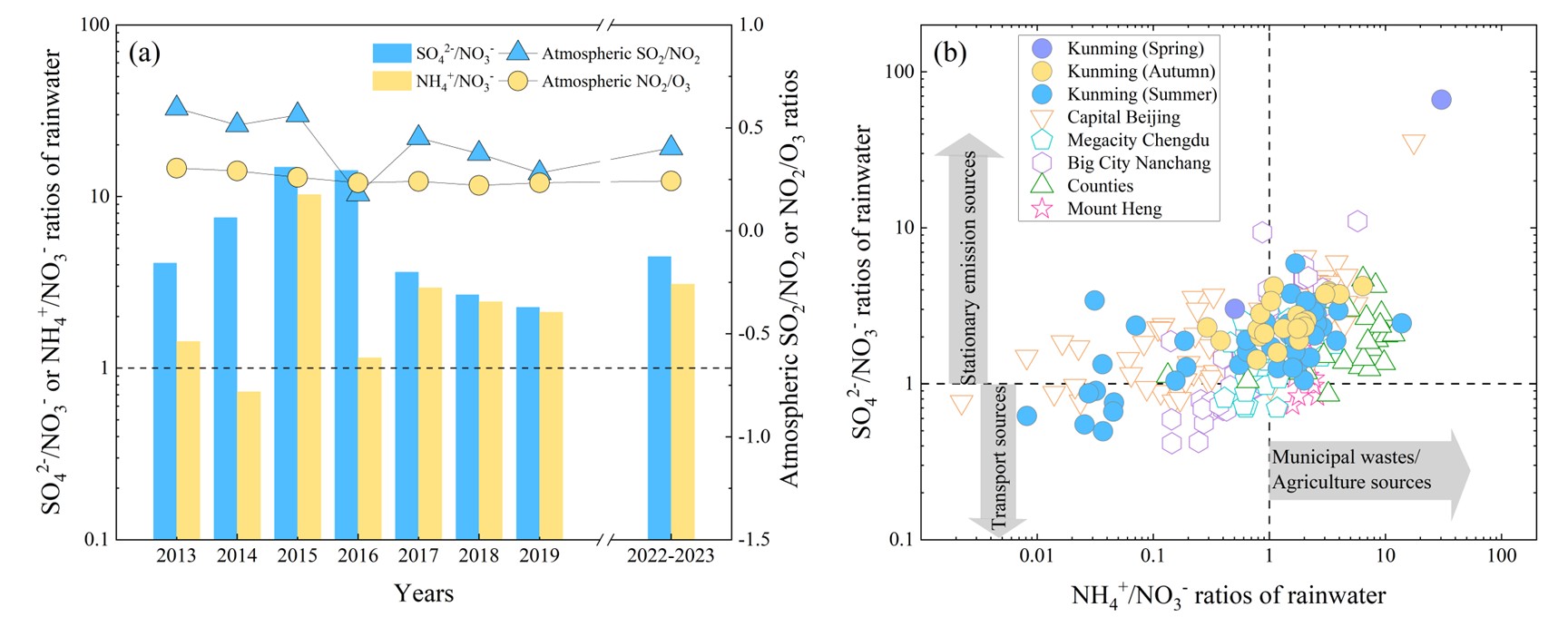

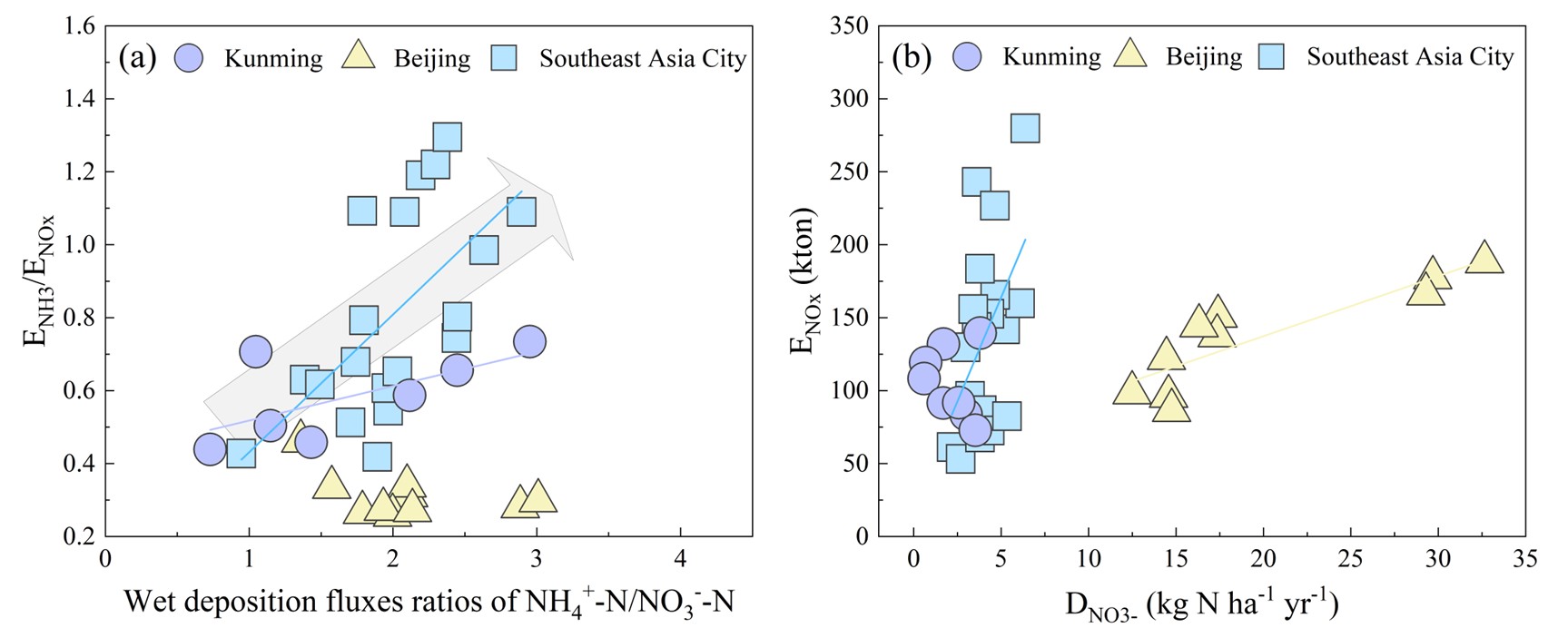

在此背景下,贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室曾杰特聘教授指导课题组本科生刘子轩,对我国西南高原城市昆明开展了为期一年的氮湿沉降研究,阐明了高原城市热点地区雨水含氮污染物的现状、变化和来源。取得的主要认识有:(1)昆明市雨水中氨氮(NH4+-N)、硝氮(NO3--N)和溶解有机氮(DON)的含量分别为0.46、0.45和0.88 mg N L-1,溶解总氮(DTN)的沉降通量为14.20 kg N ha-1 yr-1,接近西南地区的平均水平,其中NH4+-N、NO3--N和DON分别占DTN沉降通量的26.0%、24.8%和49.2%。(2)氮浓度(11月最高,对应的降雨量最低)和氮湿沉降通量(8月最高,对应的降雨量最高)的显著变化反映了降水的强烈稀释效应,降雨量、大气污染物含量与氮湿沉降通量存在显著正相关性(图1)。(3)含氮组分与其他离子的化学计量特征表明,农业和非农业因素共同控制着区域尺度的氮湿沉降(图2),而昆明地区的历史大气含氮污染物排放数据与氮湿沉降通量的相关性则揭示了当地人类活动和跨界污染物是影响该高原城市氮湿沉降的主要因素(图3)。

图1 昆明市氮沉降与降雨量、大气污染物的相关性分析

图2 基于化学计量特征的不同时空尺度下氮沉降的变化

图3 氮沉降通量与区域人为污染物排放的相关性分析

上述成果发表于环境与生态学领域国际SCI期刊Environmental Technology & Innovation(IF = 7.1)。贵州大学环境科学专业2202级本科生刘子轩为第一作者,曾杰特聘教授为通讯作者,贵州大学吴起鑫教授等也指导了本研究。本研究得到了国家自然科学基金青年项目和地区项目(42403054、42467032),贵州省基础研究(自然科学)项目(黔科合基础-ZK[2024]一般104),贵州省“百层次”人才项目(黔科合平台人才-GCC[2023]061),贵州大学一流学科特区人才引进项目(202246),贵州大学实验室开放项目、贵州大学学生创新创业训练计划项目、贵州大学SRT项目等的联合资助。

论文信息:Liu Zixuan, Mao Shijun, Zeng Jie, Wu Qixin, Ma Qing, Liu Yangdanshu, Wang Kunxiang, Ge Xin. Rainwater records of atmospheric nitrogen-bearing pollutants in a plateau city, China: Compositions, evolution, and sources. Environmental Technology & Innovation, 2025, 40: 104411.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.eti.2025.104411.