JH:吴攀教授团队在酸性煤矿排水污染岩溶地下水机制方面取得进展

文章来源:

文章亮点:

1、多指标监测显示了岩溶含水层系统的空间异质性。

2、AMD释放受降雨阈值和岩溶连通性控制。

3、雨季孤立的喀斯特系统具有连通性,加剧了污染的传播。

4、碳酸盐岩溶蚀在AMD驱动的水文地球化学过程中起主导作用。

5、综合监测对矿山岩溶地下水污染预警极为重要。

文章摘要:

岩溶地下水是重要的饮用水资源,在岩溶矿区由于岩溶裂隙-管道系统和人工开采通道的双重叠加,极易因采矿活动受到污染。采用水文地质概念模型、水文地球化学监测和稀土元素示踪相结合的方法,研究了西南地区废弃煤矿对季节性岩溶泉的间歇性污染机制。对相邻三个受废弃煤矿影响的岩溶泉进行了为期一年半的长期密集监测,结果显示出三者对季节性水动力具有不同的水文地球化学响应,表明酸性矿井水(AMD)污染与降雨引发的地下水位波动密切相关。在枯水期,污染物在裂隙-管道网络和地下采空区中积累,而雨季的强降雨加速了污染物在优先通道中的运输和释放。水文地球化学分析证实了碳酸盐岩溶解和硫酸参与是主要控制过程,这一点可通过Ca²⁺/Mg²⁺比值及SO₄²⁻/HCO₃⁻转化的变化得到印证。稀土元素指纹(例如Ce和Eu异常)有效地追踪了污染源,AMD污染的泉水中的ΣREEs比未污染的水高几个数量级。超过临界地下水位阈值,采空区AMD溢流污染季节性泉水,使其碳酸氢盐浓度明显降低,总铁含量增加数千倍。提出的“管道-采空区间歇溢流概念模型”阐明了季节性泉的污染动态,强调了高地下水位时独立岩溶系统之间的连通性。为了揭示喀斯特含水层复杂的污染机制,这项研究证实了多学科方法和长期监测的必要性。研究成果为全球范围内受采矿影响的岩溶区地下水污染预警、风险评估及可持续管理提供了重要参考。

主要内容:

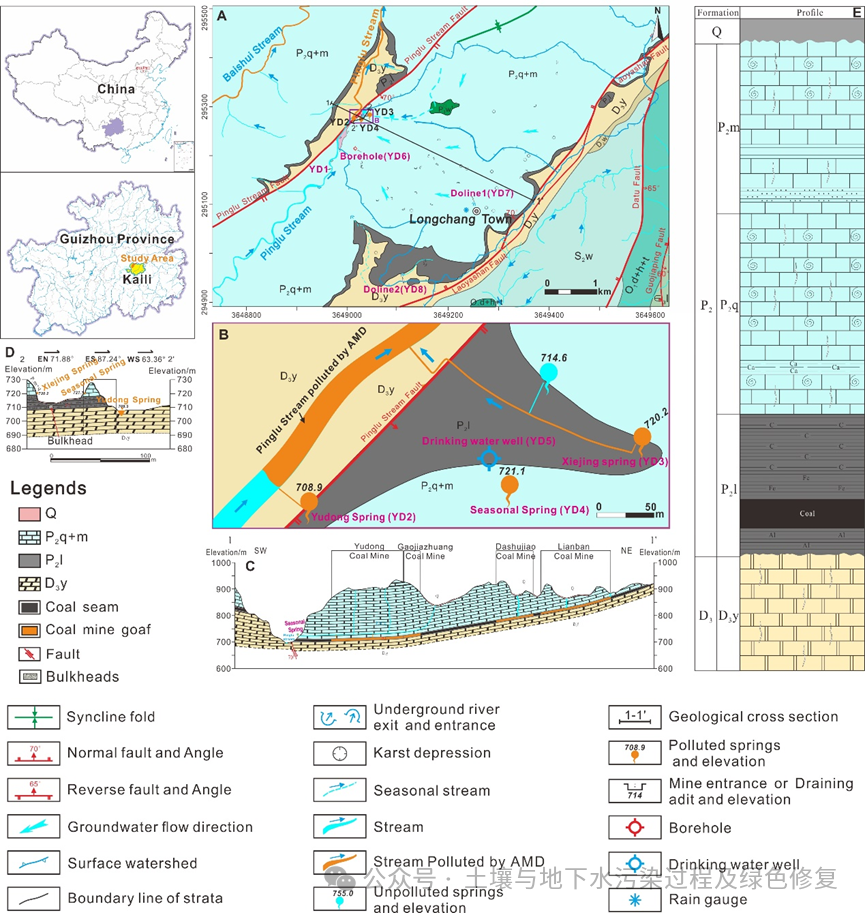

研究区位于贵州黔东南凯里鱼洞河流域,鱼洞泉域内二叠系栖霞茅口组地层大面积出露,为主要含水地层,该层岩溶裂隙管道发育,梁山组含煤地层采空区为酸性矿山废水形成场所,泥盆系尧梭组为相对含水层。鱼洞泉域北西方向为水文地质单元内地下水主要排泄区,煤层地顶板地层均分布有岩溶泉,其中YD1为上游河水,YD2泉出露在尧梭组地层,YD3泉出露在煤层顶板,YD4泉出露在煤层上部栖霞-茅口组地层,YD5为尧梭组未受污染地下水,YD6为栖霞-茅口组灰岩地下水,如图1所示。

图1(A)研究区地质简图、(B)三处主要泉水局部放大图、(C)及(D)地质剖面图、(E)地层柱状图

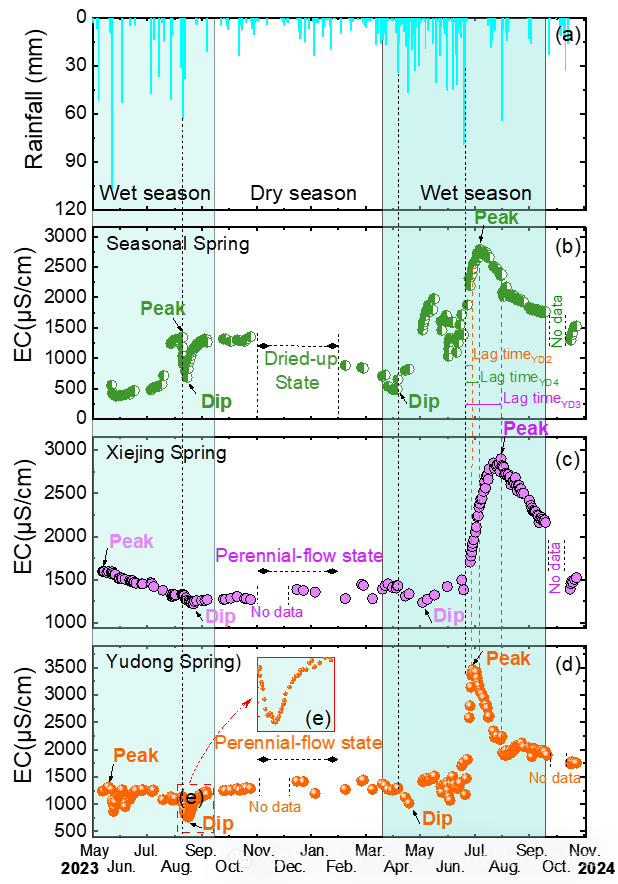

我们之前报道的工作表明,本文所关注的季节性泉YD4和常年性鱼洞泉YD2的排泄量随降雨量快速响应,且前者响应时间短于后者,这一点在图2b和3d的2023年8月份降雨和2024年4月份的降雨事件中的EC变化的响应速率上得以印证。而斜井泉YD3的排泄量则不像前二者的变化那么大,整体上较为稳定(Discharge variability V=1.49),这一点从图2c中2023年5月到2024年5月一整个水文年EC曲线平稳性得以证实。这三者的在2023年5月到2024年1月监测期间的的平均排泄量分别为YD2 1225.3 m3/h,YD3 64.7 m3/h,YD4 57.6 m3/h。明显地除了排泄量的不同外,这三者具有显著的水文地质差异,如出露在不同的地层中(图1)、降雨时间后的滞后时间(图2)、pH、离子含量等差异。值得说明的是,研究区煤层顶部二叠系栖霞茅口组灰岩内裂隙水的EC在334-416 μS/cm,煤层底部泥盆系尧梭组白云质灰岩裂隙水的EC为816-999 μS/cm,均小于受AMD污染的三个岩溶泉的EC。

图2 受酸性矿山废水(AMD)污染的岩溶泉水化学动态图。(a)降雨数据;(b)季节性泉电导率(EC)监测曲线;(c)斜井泉电导率(EC)监测曲线;(d)鱼洞泉电导率(EC)监测曲线;(e)鱼洞泉在一次以稀释作用为主的降雨事件后的电导率(EC)监测曲线。电导率(EC)单位为μS/cm。“No data” 表示该时段无监测数据

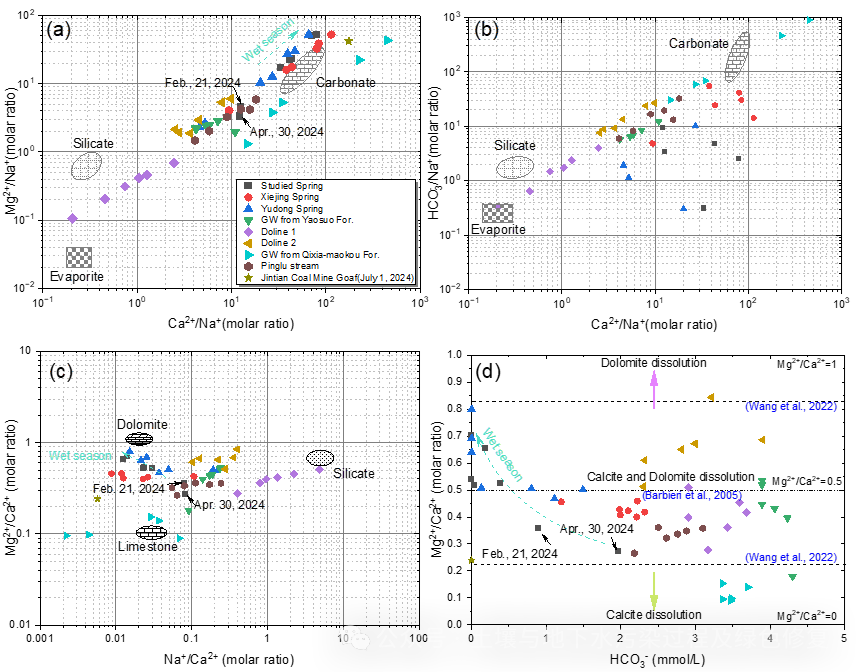

利用Na+校正的元素比值能较好的表征岩石风化产生的离子来源。由图3a和图3b反映了碳酸盐岩、硅酸盐岩和蒸发岩对水化学组分的相对贡献,从图中可以看出研究区地表水和地下水水样整体分布靠近碳酸盐岩端元,尤其是受AMD影响的岩溶泉水和栖霞茅口组灰岩地下水更加靠近碳酸盐岩端元。而村正周边汇入落水洞1的地表水的水样则显示出靠近蒸发岩端元和硅酸盐岩端元的趋势,这与吉布斯图的结果相吻合。从图3c可进一步发现,酸性煤矿排水上游的YD1水样表现出三个端元的混合效应,而尧梭组地层出露区汇入落水洞2的地表水YD8的水样则显示出靠近白云岩端元的趋势。研究区地下水主要受碳酸岩风化控制,二叠系栖霞茅口组地下水几乎由方解石溶解控制,泥盆系尧梭组地下水表现为灰岩和白云岩溶解的混合控制,进一步地发现斜井泉水样向灰岩端元偏移;而丰水期受污染的季节性泉和鱼洞泉则向白云岩端元偏移,说明受到尧梭组白云岩含水介质的风化影响相对较大。此外,图3b中受酸性煤矿排水的影响,岩溶泉的图样向下偏离,归因于低pH环境对HCO3-的驱离,而pH低于4.3以下的岩溶泉水由于检测不出HCO3-含量,故而无样品的图样展示。图3d进一步展示了采样点水化学组分受白云石和方解石风化控制的变化趋势。

图3 研究区地表水与地下水主要离子(Ca²⁺、Mg²⁺、Na⁺及 HCO₃⁻)的关系图。图6d 中的分区参考了(Wang et al., 2022;Barbieri et al., 2005)的研究

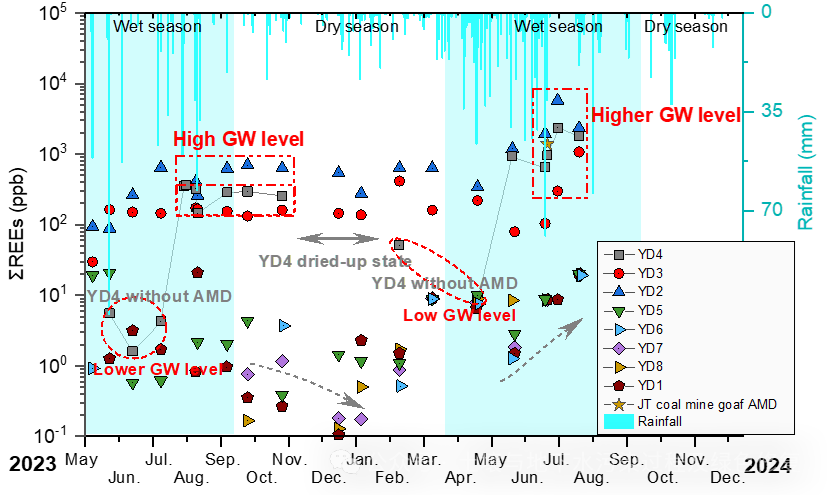

不同采样轮次水样中的ΣREEs模式如图4所示。可以发现,受AMD污染的泉水中ΣREEs的含量普遍比未受AMD污染的泉水高几个数量级。可以清楚地发现,稀土元素是AMD污染的季节性泉污染时间表的良好示踪剂。在雨季初期,季节性泉中的总稀土含量与煤层顶部栖霞茅口组岩溶水和煤层底板尧梭组岩溶水中的稀土含量在同一个数量级,且远远低于受AMD污染的鱼洞泉和斜井泉,然而随着雨季降雨量的增加,季节性泉中ΣREEs锐增至与鱼洞泉和斜井泉相同的数量级。这种现象均发生在2023年和2024年的雨季。同时可以发现,尤其是2024年7月,这三个临近的、出露在不同地层中的岩溶泉的稀土含量、EC及SO42-浓度均极为接近。这恰好印证了之前的推测,即随着雨季降雨量的增大,具有的独立含水层系统的三个岩溶泉随着地下水位提升,地下水系统连接成了一体,这归因于研究区二叠系栖霞-茅口组碳酸岩地层强烈的岩溶发育。此外,未受AMD污染水体中ΣREEs的含量在枯水期时明显低于丰水期。

图4. 不同采样轮次水样中的稀土元素总量(ΣREEs)

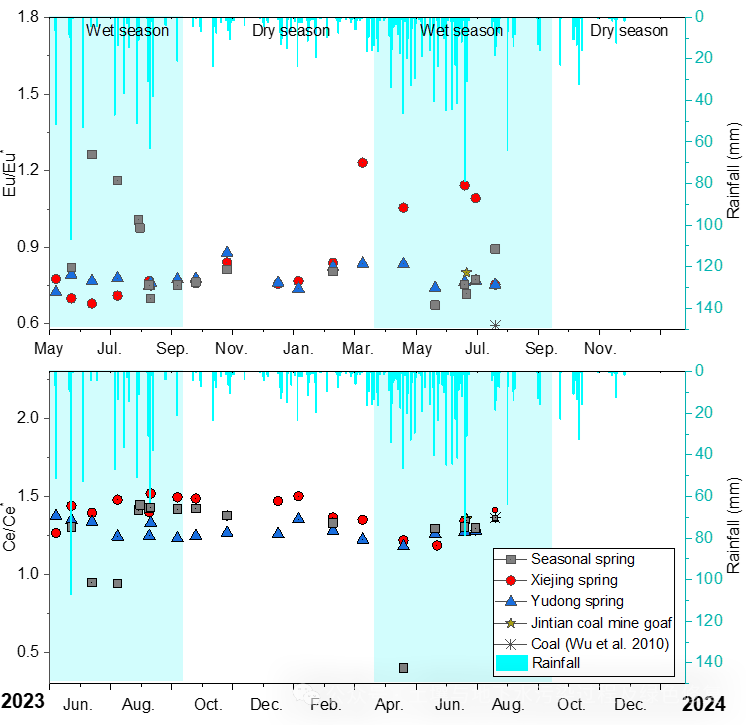

图5展示了研究区三个主要排泄点水样中铈铕异常系列值随降雨和时间的演变情况。可以清晰地观察到季节性泉的铈铕异常值在雨季初期(未受AMD污染)与受AMD污染后的差异显著。季节性泉水中铕的正异常表明了地表水向岩溶系统中的补给,结合TFe和硫酸根等特征污染因子的浓度高低,可以判断雨季初期季节性泉并未受到采空区AMD的污染。此外,由于岩溶区地表水和地下水相互作用较为强烈,岩溶泉中铕异常值没有铈异常值稳定,尤其是2024年7月,受地下水位提升的影响,三个岩溶泉铈异常值与煤系地层岩样和煤矿采空区AMD的极为接近。

据报道,鱼洞煤矿梁山组煤层总体上形成于明显受海水影响的成煤环境,Eu异常值在0.58~0.60之间变化(n=7,平均值为0.59),存在一定程度的Eu亏损;Ce异常值在1.18~1.52之间变化(n=7,平均值为1.36),均大于1,显示出正异常特征。而贵州二叠系栖霞-茅口组灰岩Eu异常值在0.57~0.89之间变化(n=7,平均值为0.72),Ce异常值在0.37~1.05之间变化(n=7,平均值为0.58)。作为主要宿主矿物的斜长石中Eu以Eu2+的形式大量存在,其在表生环境下风化过程中的优先风化,Eu2+被氧化为Eu3+而释放进入地表水或地下水中,造成显著的正Eu异常,并在主岩中留下负Eu异常。研究区地表水中铕富集而AMD污染泉水中则呈现铕亏损特征,其原因是或许是地表水受长石类源岩风化影响,源岩释放Eu3+到地表水中,导致Eu正异常;而与废弃煤矿有水力联系的岩溶泉含水系统中的AMD,对岩溶系统和煤层形成酸性侵蚀,使其更多的表现出REE源岩(梁山组煤系岩)的特征。

图5. 不同采样轮次水样中的铈异常和铕异常。煤的平均铈异常和铕异常引自(Wu et al., 2010)

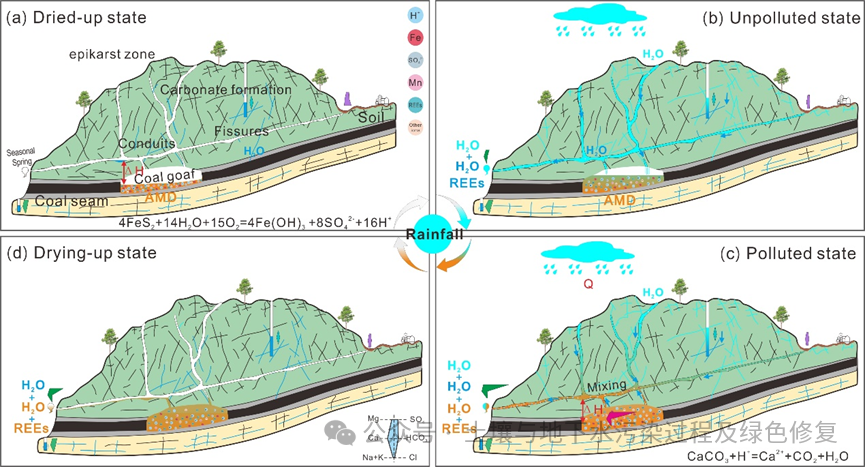

图6. 季节性岩溶泉的间歇性污染机理

主要结论:

岩溶地区废弃煤矿对地下水的污染给饮用水资源安全带来了极大的挑战。本研究旨在从水文地质和水文地球化学的角度探讨特殊季节性岩溶泉的污染机理。季节性岩溶泉的间歇性污染机制是煤层顶板二叠系栖霞-茅口组碳酸盐岩中形成的岩溶裂隙-导管系统与二叠系梁山组煤矿采空区相连通所致。在雨季前期,大气降水通过岩溶管道流出,当有效渗透降雨量达到阈值后,采空区水开始溢流,最终污染岩溶泉。在此期间,降雨事件影响下的水文曲线具有“锯齿状”特征。研究区岩溶地下水系统具有地球化学分区性,相邻岩溶泉在旱季具有相对独立的岩溶系统,在雨季则连通(高地下水位时)。与天然地表水和地下水相比,AMD污染的泉水化学成分变化较大,SO42−和TFe富集。碳酸盐矿物溶蚀是主要的水文地球化学过程。稀土作为天然示踪剂,能有效指示废弃煤矿地下水污染情况。铈铕异常分析有助于揭示和区分AMD污染岩溶泉中AMD来源的差异。提出的“管道-采空区间歇溢流概念模型”强调了高地下水位期间孤立岩溶系统之间的连通性,为污染管理提供了预测工具。然而,该研究依赖于两年的数据集,需要在不同的气候和地质环境下进行长期验证。岩溶矿区由于岩溶裂隙-管道系统和人工开采通道的双重叠加,大大增加了地下水水动力和地球化学行为的复杂性。在野外长期监测资料的基础上,从水文地质、水文地球化学和稀土元素指示等方面探讨了季节性岩溶泉的间歇性污染机理。但是,在准确预测排水系统和预测岩溶泉污染时间节点这两个方面,还需要做更多和进一步的研究。未来的工作应该整合数值模拟和/或机器学习,以完善阈值预测,并将稀土元素的应用扩展到多污染物的区分。这些发现强调了在受采矿影响的全球喀斯特生态系统中采用多学科方法进行可持续地下水管理的必要性。

文章链接

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169425012119