EP:吴攀教授团队在高地质背景与矿冶活动叠加区土壤重金属多源解析及相关风险的空间异质性研究方面取得进展

文章来源:

文章亮点:

1、开展基于重金属特定来源的健康风险空间异质性评估。

2、通过正定矩阵因子分解法(PMF)识别了五种重金属的来源贡献。

3、铅锌冶炼点附近的土壤重金属致癌风险相对较高。

4、矿冶源镉(Cd)和地质源铬(Cr)对健康风险的贡献最大。

文章摘要:

了解自然地球化学异常与采矿和冶炼活动对土壤重金属污染和健康风险的综合影响,对于有效的区域风险管理至关重要。传统的土壤污染风险评估往往忽略了不同来源土壤重金属的负荷和多源污染的空间异质性,因此本研究采集了中国西南喀斯特地区典型铅锌冶炼区的957份表层土壤样品,分析了重金属(Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn)的含量。通过结合正定矩阵因子分解法(PMF)进行源解析与蒙特卡洛模拟开展人体健康风险评估(HRA),基于面向来源的方法定量分析了土壤重金属来源的健康风险及其空间异质性。结果表明,研究区土壤重金属累积特征明显,Cd、Cr、Cu、Ni、Zn的平均含量显著超过中国农用地土壤污染风险筛选值。研究区整体潜在生态风险指数(PERI)处于中等风险水平,其中Cd的单项生态风险指数(Ei)最高,高生态风险区主要集中在研究区南部的历史矿冶活动区域附近。矿冶活动、农业生产、土壤母质及交通排放被识别为土壤重金属的主要来源。PMF模型解析结果显示,与矿冶活动相关的人为源贡献率为24.30%,自然源贡献率为22.01%。健康风险评估结果表明,研究区不存在显著的非致癌风险,但儿童总致癌风险较高(5.22E-05);矿冶活动是总致癌风险的主要贡献来源(2.25E-05),其中Cd为首要致癌风险因子。致癌风险空间分析显示其存在明显的异质性特征,高值区集中于南部历史铅锌矿冶区。自然地质源对非致癌风险(HI)的贡献最大(5.40E-02),其中Cr是主要的非致癌风险元素;地质源驱动的非致癌风险呈离散空间分布,高值区与区域碎屑岩及碎屑碳酸盐岩地层分布表现出显著的空间耦合关系。通过土壤-来源-风险关联性综合分析,确定矿冶源Cd为针对性风险管控的优先控制因子。研究结果可为区域土壤重金属污染的源头防控提供理论依据,亦可为全球范围内具有相似地理条件区域的重金属防控策略实施提供参考。

主要内容:

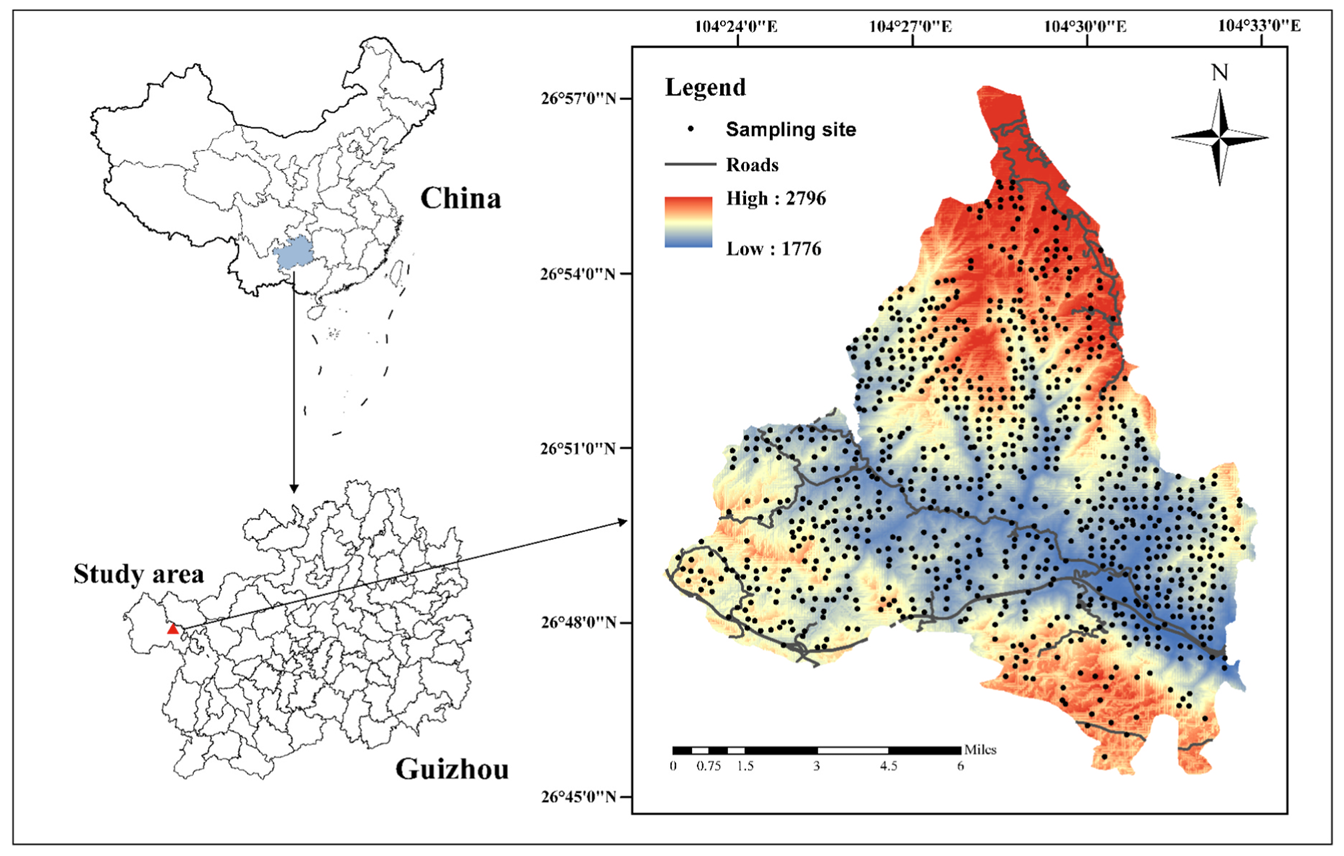

研究区位于中国贵州省西北部(东经104°22'22.8″—104°33'7.2″,北纬26°44'56.4″—26°57'25.2″)。该区域为典型的喀斯特高地质背景区,出露岩石以沉积岩为主,地层岩性主要为二叠系、三叠系等的玄武岩、碳酸盐岩。区域土壤重金属地球化学背景值是中国地球化学丰度的2—5倍,尤以Cd、Cr等富集突出。研究区地处川滇黔铅锌成矿带,曾因历史铅锌冶炼活动导致重金属污染加剧。

研究区的经济结构以农业生产为主,耕地总面积达12万亩,主要种植玉米、马铃薯,其他作物还包括大豆,油菜等,粮食总产量达到1.62万吨。在整个农业生产结构中,以种植业为主,畜牧业的占比较小。此外,研究区位于西南岩溶山区,生态环境脆弱,耕地稀少且分散,可耕作土地面积较小,人地关系紧张。

由于矿冶活动、地质因素以及长期的农业活动使该区域引入了大量的重金属排放到土壤中。同时,交通源,工业等混合来源也在不同程度上积累了重金属,导致土壤重金属在研究区内表现出明显的区域性富集现象。研究区土壤中重金属的积累有多种来源,导致其空间分布格局复杂,给农田污染管理和控制带来了重大挑战。因此,定量确定污染源和相关健康风险的空间异质性对于制定特定地点的污染控制策略具有重要意义。

图1研究区采样点的空间分布。

(1)土壤重金属生态风险评估

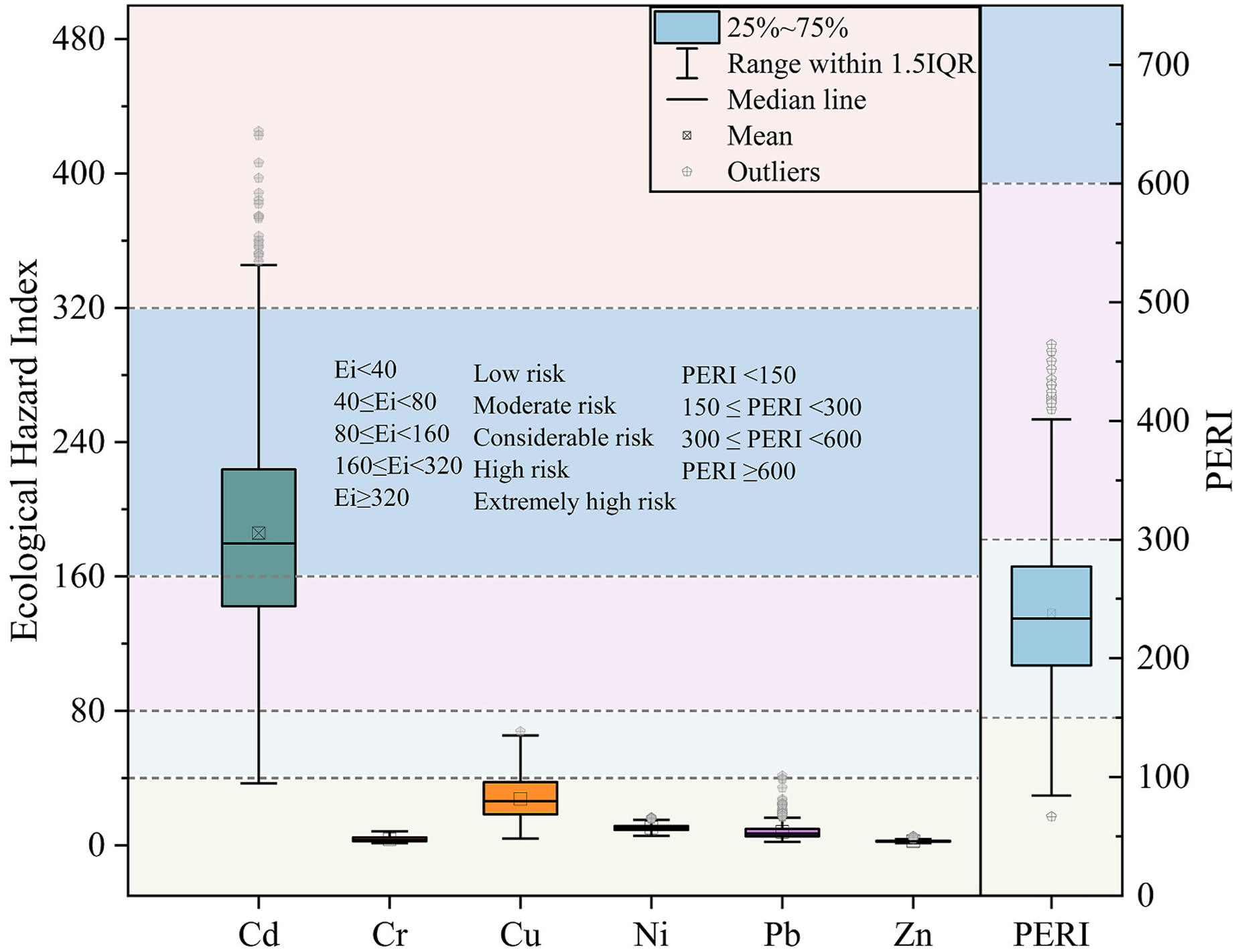

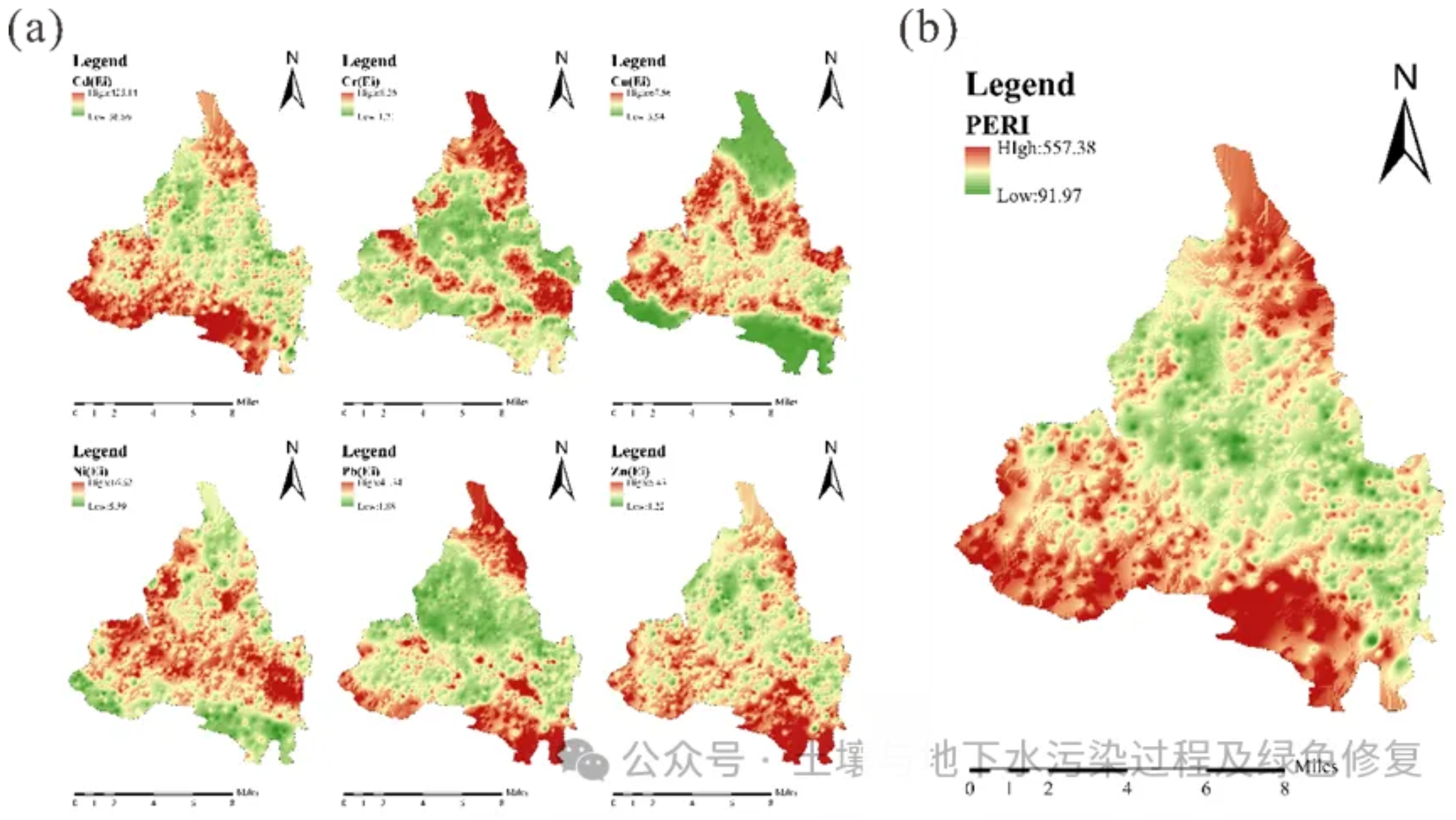

研究区各重金属单项生态风险指数(Ei)为:Cd(185.94)>Cu(27.67)>Ni(10.42)>Pb(8.04)>Cr(3.57)>Zn(2.47)。其中,Cd的生态风险较高(Ei=185.94),处于高风险水平(160<Ei≤320),相比之下,其他重金属均属于低生态风险(Ei≤40)(图2)。研究区的潜在生态风险指数(PERI)范围为66.59—464.55,综合PERI均值为238.10,表明该区域整体处于中等生态风险水平(150<PERI≤300)。空间异质性分析结果表明,高PERI区域主要集中在研究区南部,该空间格局与Cd高生态风险区高度吻合(图3)。说明了,研究区的高潜在生态风险,主要是由Cd元素驱动的,Cd在研究区内表现出极高的单项生态风险,其风险贡献度占据主导地位,直接决定了区域整体的高风险水平。

图2研究区单元素单项生态风险指数(Ei)与综合潜在生态风险指数(PERI)的箱线图分布

图3研究区(a)单元素单项生态风险指数(Ei)与(b)综合潜在生态风险指数(PERI)的空间异质性特征

(2)土壤重金属来源解析

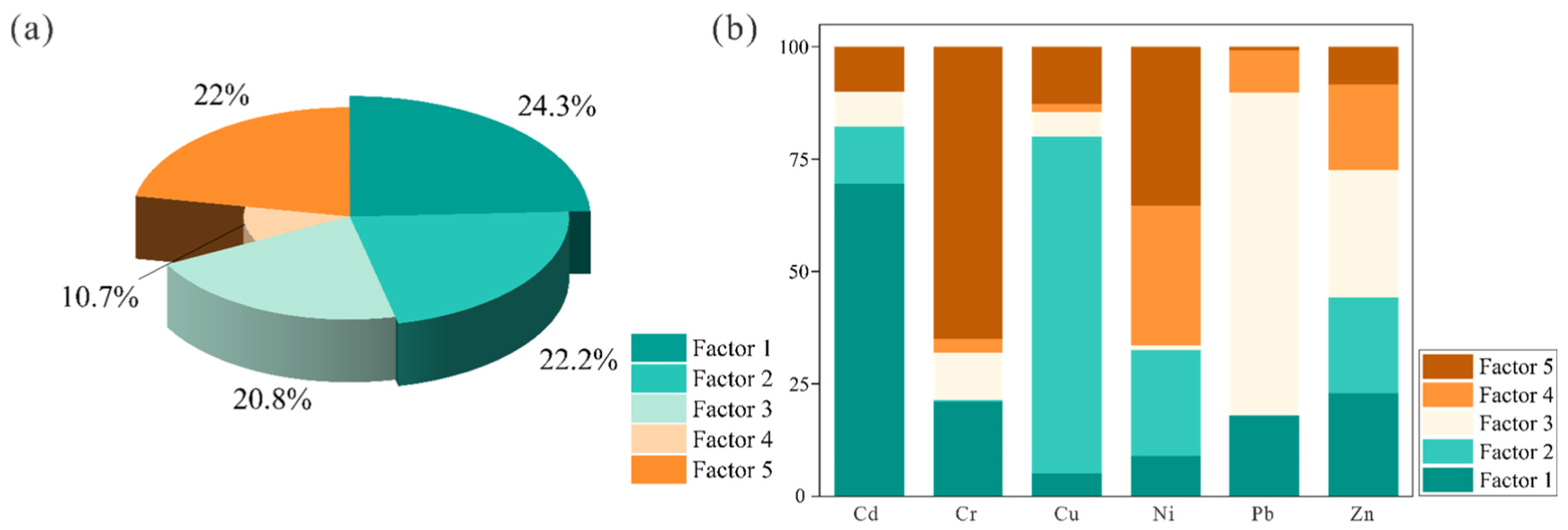

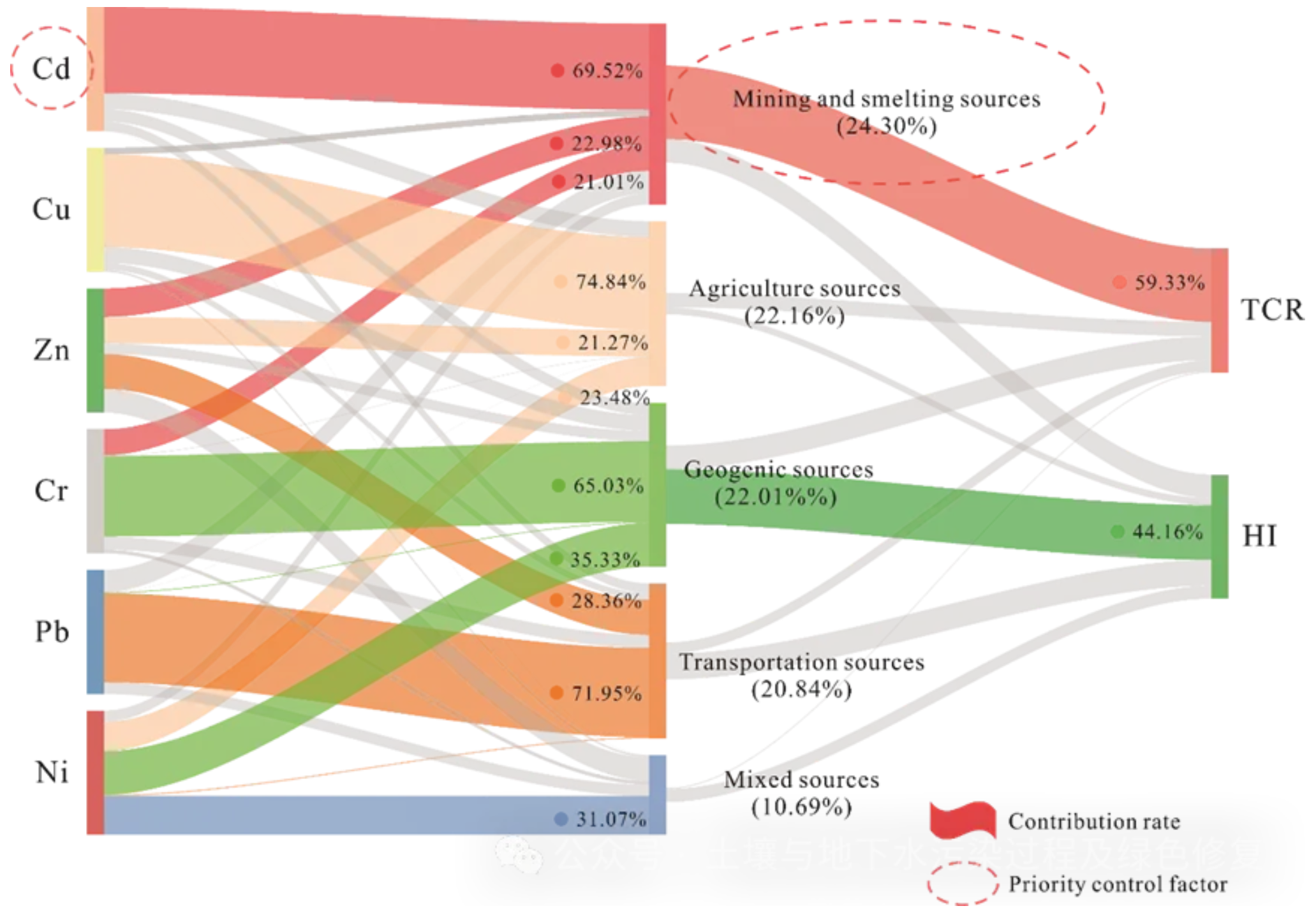

结合PMF模型结果与相关性分析,最终识别出5类不同的来源。已识别来源的相对贡献占比如图4所示:因子1对土壤重金属污染的贡献占比最高(24.30%),其次为因子2(22.16%)、因子5(22.01%)、因子3(20.84%)和因子4(10.69%)。通过查阅相关文献,识别出土壤重金属的五类来源及其主要贡献元素与占比如下:因子1(矿冶源),主要贡献元素及占比为Cd(69.52%)、Zn(22.98%)、Cr(21.01%),其余元素占比均低于20%;因子2(农业源),主要贡献元素及占比为Cu(74.84%)、Ni(23.48%)、Zn(21.27%);因子3(交通源),主要贡献元素及占比为Pb(71.95%)、Zn(28.36%);因子4(地质-交通-工业混合源),以Ni(31.07%)为主要贡献元素,Zn(18.98%)、Pb(9.33%)、Cr(3.02%)、Cu(1.72%)占比相对较低;因子5(地质源):主要贡献元素及占比为Cr(65.03%)、Ni(35.33%)。

图4(a)PMF模型得出的各因子贡献率;(b)由PMF模型得出的土壤中重金属因子占比。

(3)基于蒙特卡洛模拟的人体健康风险评估

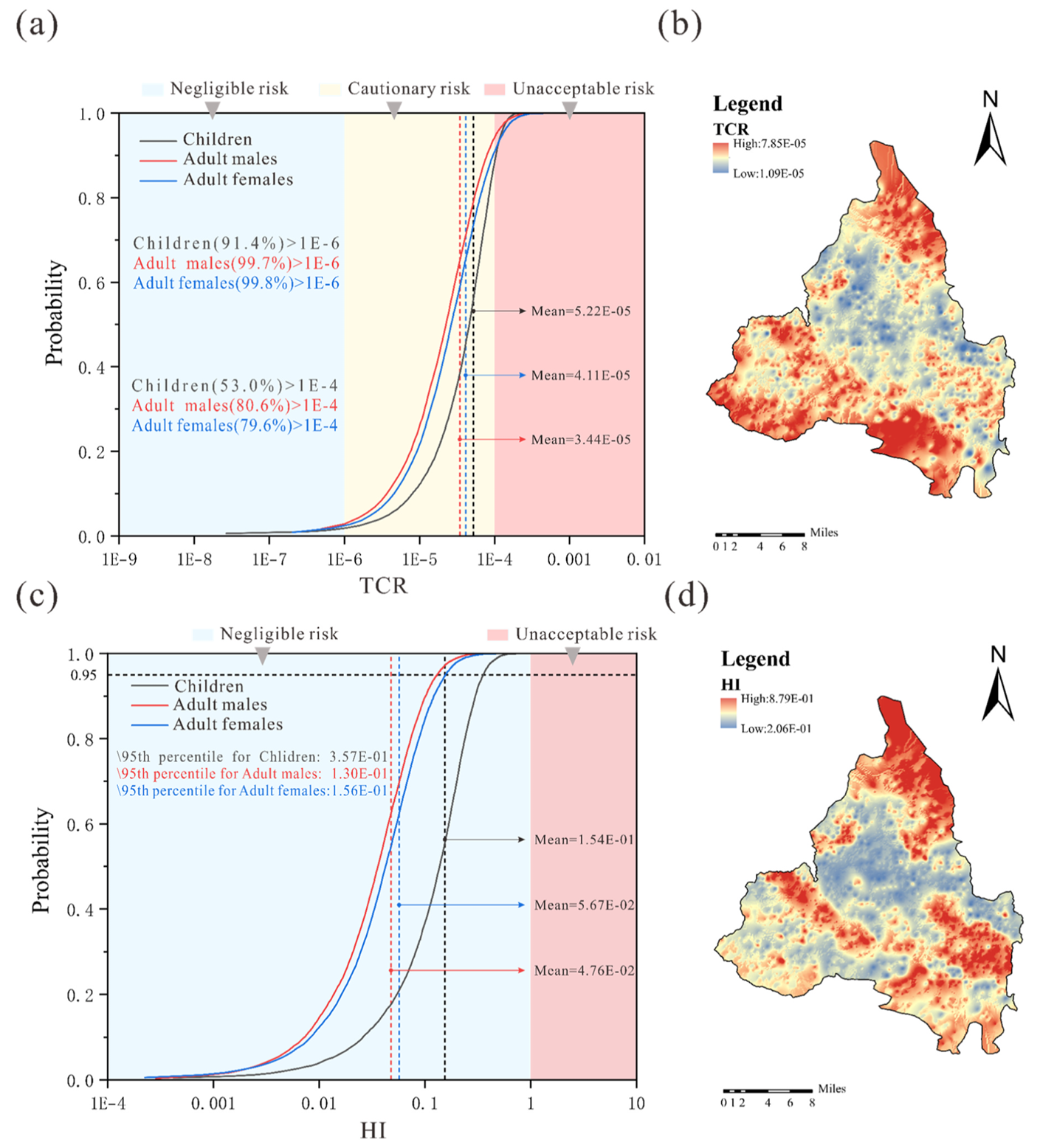

研究区内不同人群的总致癌风险(TCR)存在显著差异,儿童风险水平高于成年人,具体为:儿童(5.22E-05)>成年女性(4.11E-05)>成年男性(3.44E-05)。从风险超标情况来看,91.4%的儿童、99.8%的成年女性及99.7%的成年男性TCR已超过可接受范围;更值得警惕的是,53.0%的儿童、79.6%的成年女性与80.6%的成年男性TCR已达到不可接受水平。这一数据表明,研究区重金属致癌风险已达到不可忽视的程度。对研究区TCR的空间异质性分析进一步发现,TCR高值区主要集中在南部历史矿冶活动区周边。结合这一空间分布特征推测,研究区内的高TCR很可能与矿冶活动过程中重金属的排放密切相关。

研究区内不同人群的重金属非致癌风险指数(HI)存在差异,具体数值为:儿童1.54E-01、成年女性5.67E-02、成年男性4.76E-02。上述数值均低于美国环境保护局(EPA)设定的风险阈值1,据此可判断,该研究区内不存在显著的非致癌风险。对HI的空间异质性分析显示,其高值区呈现明显的条带状分布,且这一分布特征与研究区内的地层岩性分布格局高度吻合。这一空间匹配关系表明,研究区内土壤重金属非致癌风险(HI)的变化很可能以地质来源为主导因素。

图5致癌与非致癌风险的概率分布:(a)总致癌风险(TCR);(b)基于儿童数据的研究区TCR空间分布;(c)非致癌风险(HI)。黑色虚线分别表示致癌风险的可接受阈值(TCR=1E-06)、预警阈值(TCR=1E-04)以及非致癌风险的可接受阈值(HI=1);(d)基于儿童数据的研究区HI空间分布。红色、蓝色和绿色曲线分别代表儿童、成年女性和成年男性。

(4)以来源为导向的人体致癌风险评估

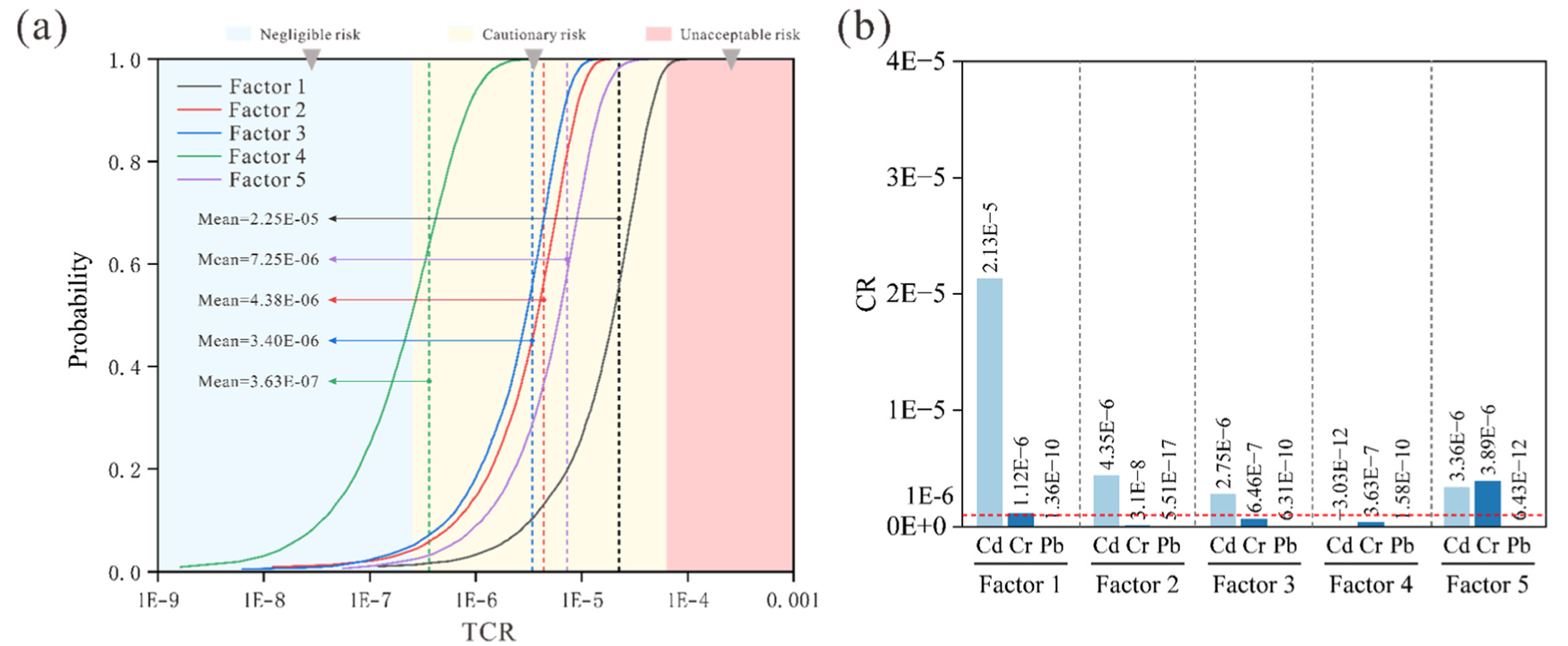

以来源为导向的总致癌风险(TCR)分析结果显示,研究区内各来源TCR为:矿冶来源(2.25E-05)>地质来源(7.25E-06)>农业来源(4.38E-06)>交通来源(3.40E-06)>混合来源(3.63E-07)。其中,矿冶来源在所有来源中占比最高(24.30%),对区域TCR的贡献也最为显著(贡献率达59.33%);这主要是因为矿冶来源中Cd的浓度及占比偏高,使其单项致癌风险(CR=2.13E-5)显著高于其他元素。

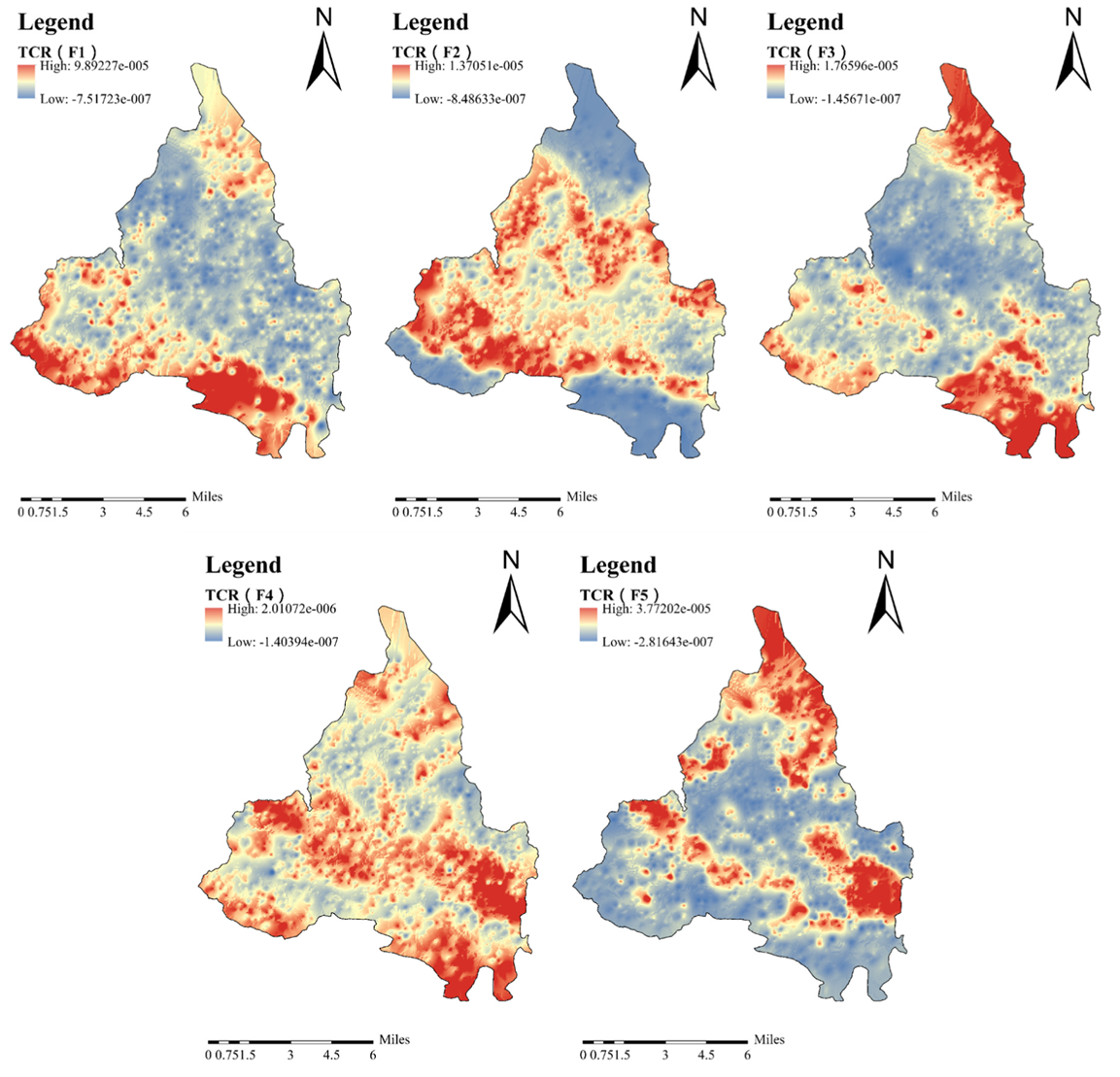

对不同来源TCR的空间异质性进一步分析发现:矿冶来源的TCR高值区主要集中在研究区南部的历史矿冶活动区附近;农业来源的TCR高值区分布于研究区中部,推测与区域内大面积农用地的分布密切相关,农用地可能是该区域农业来源TCR偏高的主因;交通来源的TCR高值区位于东南部及北部,这些区域交通道路密集,重金属排放或导致此处TCR升高;地质来源的TCR高值区呈现与研究区地层岩性分布相似的条带状格局;混合来源的TCR则表现为离散分布特征。

图6基于儿童暴露的不同来源总致癌风险(TCR)及土壤单个重金属致癌风险(CR)的概率分布:(a)基于概率性面向来源风险模型的TCR概率分布;(b)不同来源下单个重金属的CR概率分布。黑色、红色、蓝色、绿色和紫色曲线分别代表因子1、因子2、因子3、因子4和因子5的分布。红色虚线表示可接受致癌风险阈值(1E-06)。

图7研究区儿童按因子划分的总致癌风险(TCR)空间分布特征。

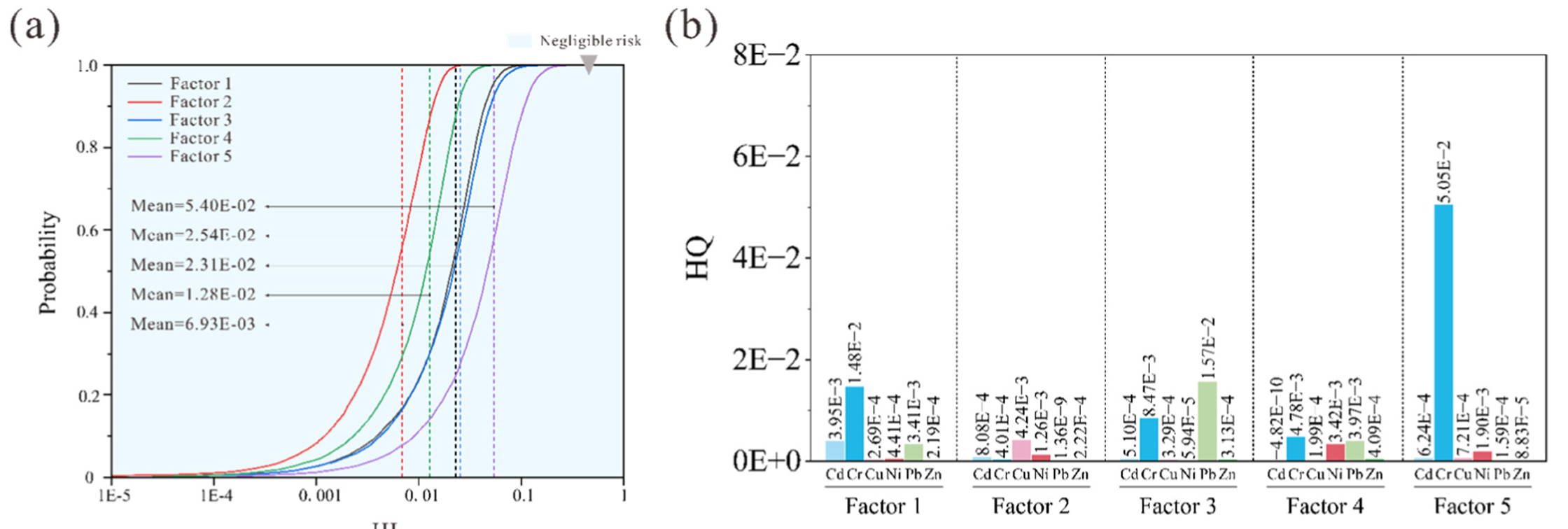

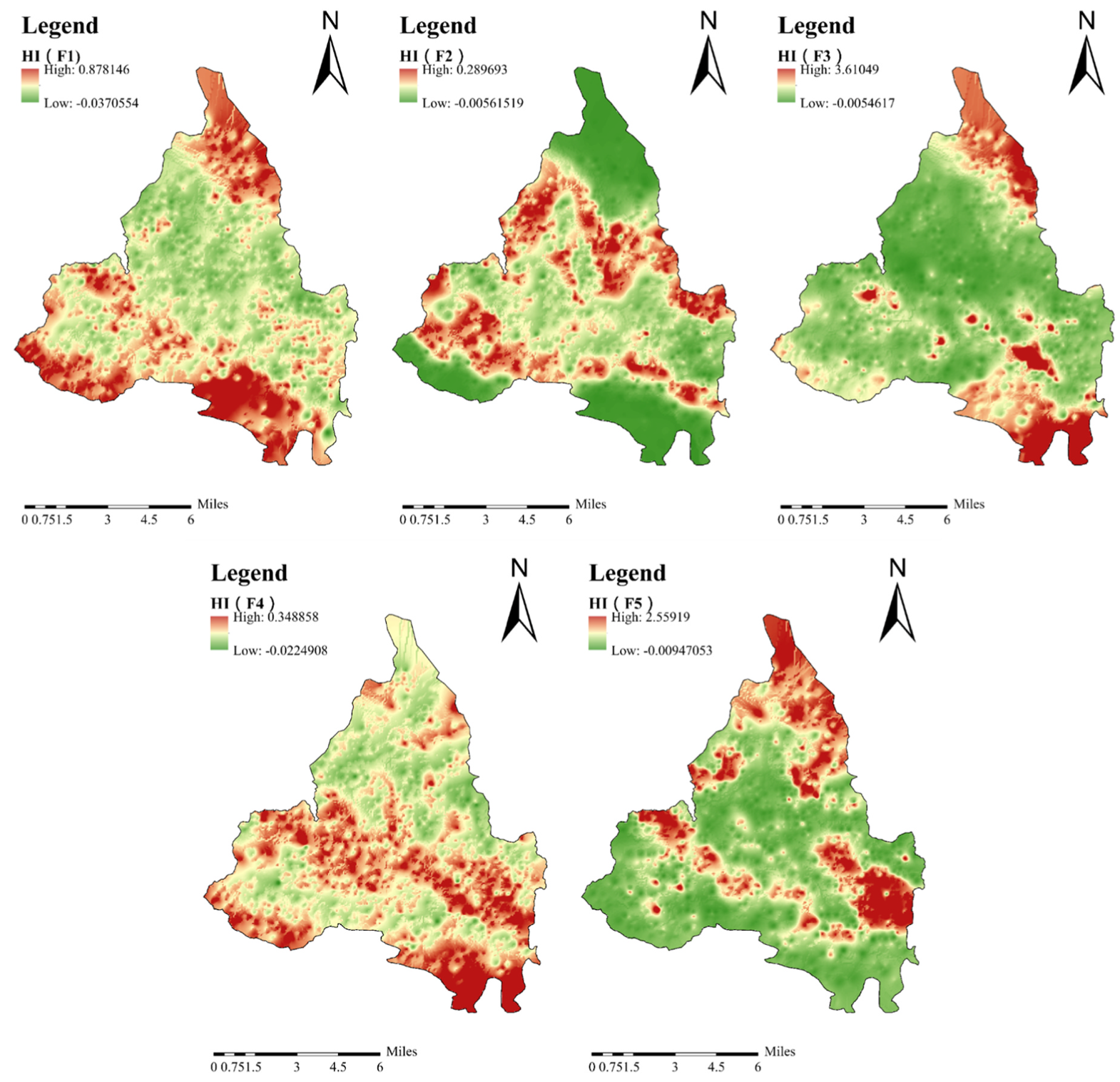

(5)以来源为导向的人体非致癌风险评估

以来源为导向的非致癌风险(HI)分析结果显示:各来源HI数值为地质来源(5.40E-02)>交通来源(2.54E-02)>矿冶来源(2.31E-02)>混合来源(1.28E-02)>农业来源(6.93E-03)。所有来源的HI均值均低于美国EPA设定的风险阈值(HI=1),表明研究区不存在显著的潜在非致癌风险。值得关注的是,尽管地质来源的浓度贡献仅位列第三,但其对区域HI的贡献率却最高(44.16%)。这一现象主要由Cr的风险贡献主导:虽仅有52%的样品中Cr含量超过中国农用地土壤污染筛选值,但这些超标样品对整体HI的贡献极高,由此可见,来源的浓度贡献与实际产生的毒性风险之间存在显著差异。

对不同来源HI的空间异质性进一步分析发现:研究区内高浓度Cr主要分布于三叠系飞仙关组与二叠系宣威组地层,该区域母岩(石灰岩、砂岩、页岩)的风化作用是Cr富集的重要地质来源;同时,地质来源的HI高值区分布与上述地层分布高度吻合。这一空间匹配特征进一步印证,地质来源的重金属是研究区HI的主导因素。

图8儿童的按来源划分的非致癌分线(HI)及土壤单个重金属危险商(HQ)的概率分布:(a)基于概率性面向来源风险模型的HI概率分布;(b)按来源划分的土壤单个重金属HQ概率分布。黑色、红色、蓝色、绿色和紫色曲线分别代表因子1、因子2、因子3、因子4和因子5的分布。

图9研究区儿童按来源划分的非致癌风险(HI)空间分布特征。

主要结论:

本研究聚焦贵州省西北地区高地质背景与矿冶活动叠加的特殊区域,系统分析了土壤中Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn 6种重金属的浓度水平、生态风险、来源构成、健康风险及空间分布特征,研究结果如下:在浓度特征上,6种重金属的均值均超过贵州土壤背景值,其中Cd、Cu、Zn的超标率尤为突出,分别高达100%、94%、82%。生态风险方面,研究区整体处于中度潜在生态风险水平,而南部历史矿冶活动集中区域的风险显著偏高。结合相关性分析与正定矩阵因子分解(PMF)源解析技术,研究识别出5类重金属来源及其占比:以Cd为特征元素的矿冶源(24.30%)、以Cu为主的农业源(22.16%)、以Cr和Ni为核心的地质源(22.01%)、以Pb和Zn为代表的交通源(20.84%),以及以Ni为主的混合源(10.69%)。健康风险评估显示,不同人群的风险存在差异:儿童总致癌风险(TCR=5.22E-05)高于成年人,而所有人群的非致癌风险(HI)均低于阈值,处于可忽略水平。空间分布上,总致癌风险(TCR)高值区集中于南部矿冶活动区,HI高值则呈全域零散分布特征。进一步以来源为导向的健康风险评估分析表明,矿冶源对区域TCR的贡献最大(59.33%),其高值区与南部历史矿冶区的空间分布高度吻合;地质源则是对HI贡献最高的来源(44.16%),其HI高值区分布与地层岩性分布密切相关。基于以上研究,建议优先管控矿冶活动及特征元素Cd,可采用微生物修复技术降低其生物有效性;本研究可为同类叠加区的重金属精准防控提供科学依据,且需重点聚焦矿冶区周边土壤的Cd污染治理。

图10重金属、重金属来源与人体健康风险之间的关系。

文章链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749125014538