JES:龙广喜、曹星星等 | 土地利用变化对岩溶源头溪流溶解性碳的影响

河流作为连接陆地和海洋生态系统的关键管道,在区域和全球范围碳循环发挥着重要作用,并以溶解性碳(溶解性无机碳-DIC,溶解性有机碳-DOC)为主要存在形式,其动态变化对全球碳收支评估具有重要意义。源头溪流作为河流系统的初始单元,约占全球河网总长度的76.7%,是陆地-水生碳通量转换的关键区域。近几十年来,随着城市化、农业和工业发展的推进,许多水源地的土地利用格局发生了剧烈变化并影响着河流碳输入、储存和运输过程,进而重塑了河流溶解性碳特征。特别是在喀斯特地区,由于独特的水文地质条件与碳酸盐岩快速风化特性,DIC和DOC对土地利用变化的响应更为敏感。因此,全面了解土地利用变化如何改变岩溶源头溪流溶解性碳来源、运输和转化,对于量化人为活动对陆地-海洋-大气碳循环的影响、优化流域管理策略具有重要科学价值。

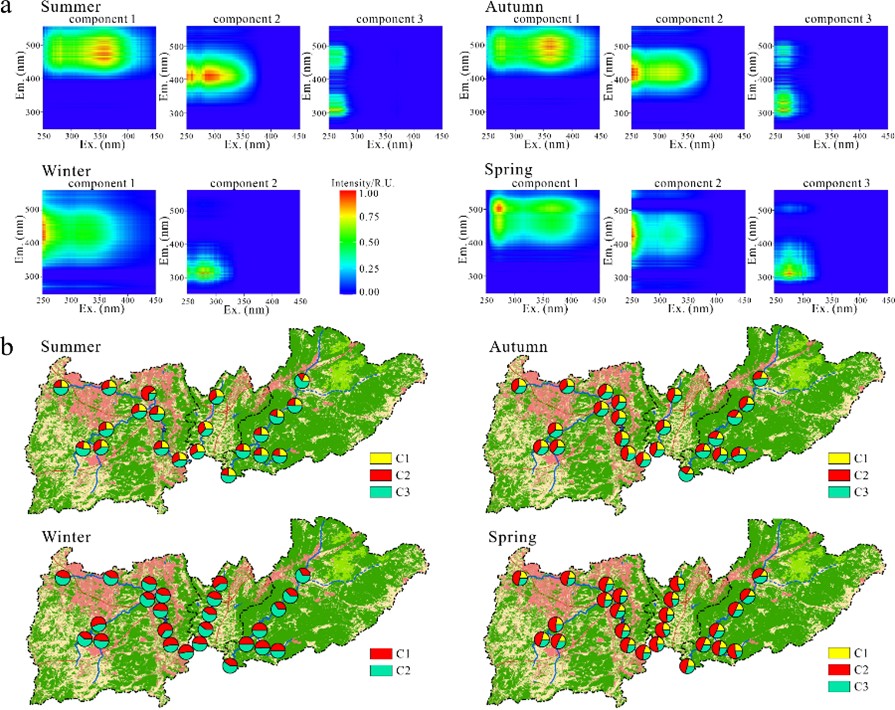

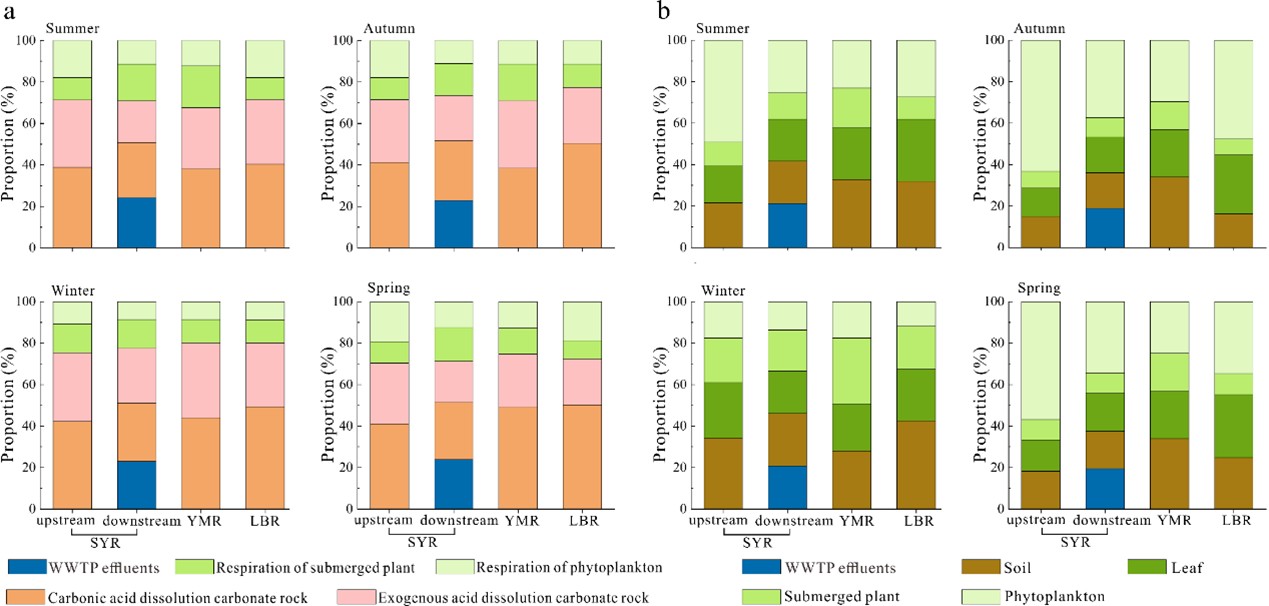

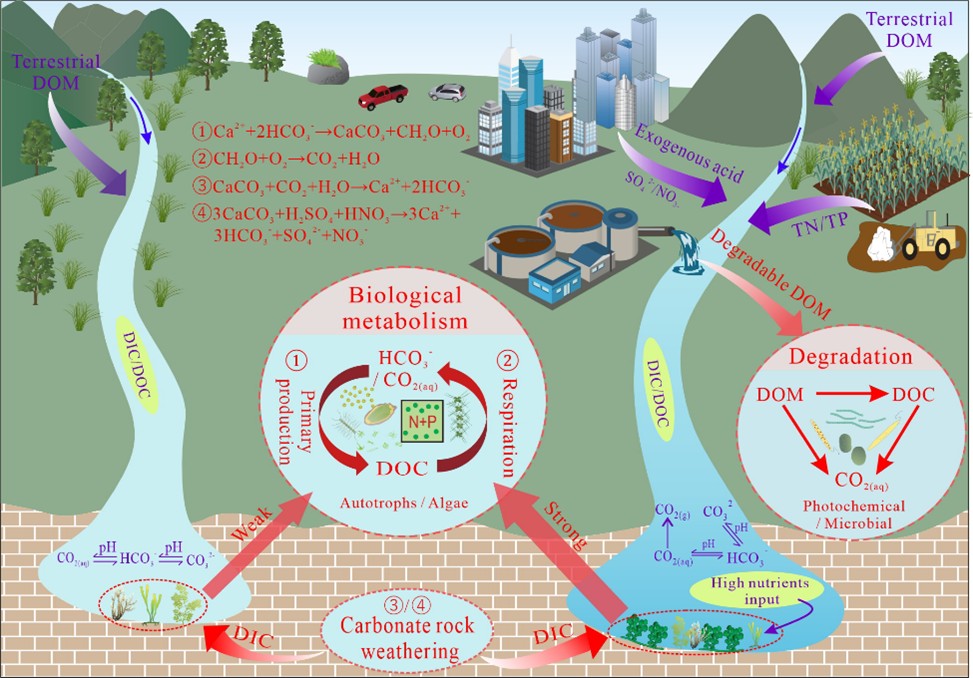

在此背景下,贵州大学喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室曹星星副教授指导课题组硕士研究生龙广喜,对贵州省三条具有相似地质背景但土地利用类型存在明显差异的岩溶源头溪流开展了为期一年的季节性调查。取得的主要认识包括:(1)城市和农业用地水平高的溪流DIC浓度较高,这主要归因于人为因素(如污水处理厂尾水和农业灌溉)带来的外源酸输入(NO3-和SO42-),从而加剧了碳酸盐风化并增强土壤CO2负荷。(2)研究溪流DOC水平差异较小,但PARAFAC结果表明溪流DOC具有内源与外源输入的混合特征(图1),且城市和农业用地水平高的溪流DOC表现出更为强烈的内源性特征。(3)MixSIAR模型揭示出三条溪流DOC与DIC主要来源贡献比率存在明显差异(图2),进一步证实了土地利用变化对溪流溶解性碳来源的影响。(4)多元统计分析、SEM模型等方法表明生物代谢过程主导了溪流DIC和DOC之间的转化,且城市和农业活动通过富集营养物质(TN、TP)增强了生物代谢活动,但由于浓度过高导致营养物质与CO2(aq)的相关性被掩盖;此外,人为干扰增加了溪流溶解性有机质(DOM)的复杂性和不稳定性,促使其易降解成其它组分甚至矿化成无机碳(图3)。

图1 (a)DOM荧光组分激发-发射矩阵光谱;(b)DOM荧光组分占比时空变化规律。

图2 基于MixSIAR模型分析潜在来源端元对溪流DIC(a)和DOC(b)的比例贡献

图3 土地利用差异背景下岩溶源头溪流溶解性碳迁移转化过程

上述成果发表于国际权威期刊《Journal of Environmental Sciences》(JCR Q1,IF=6.3)。实验室硕士研究生龙广喜为本文第一作者,曹星星副教授为通讯作者。美国路易斯安那州立大学胥毅军教授、贵州大学吴攀教授、何守阳副教授等也参与了本研究。本研究得到了国家自然科学基金项目(42163003),国家留学基金管理委员会项目(202306670014),贵州省基础研究(自然科学)项目(黔科合基础-ZK[2024]一般105),以及贵州省人才基地建设项目(RCJD2018-21)等的联合资助。

论文信息:Guangxi Long, Xingxing Cao, Y. Jun Xu, Pan Wu, Shouyang He, Zhangxing Liu. Influences of land use change on dissolved carbon in karst headwater streams. Journal of Environmental Sciences (2025).

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jes.2025.10.028.